床位破万,却不治最难病?中国三甲医院扩张潮被“强制喊停”!

原创:39健康网2025-11-20 11:23:58

2025年11月13日,郑大一附院官网宣布,其位于朱屯路、化肥东路的医疗延伸点(即西院区)自11月20日起停诊。

“西院区要停诊了?”

十一月初,郑州一位患者王阿姨攥着手机,急匆匆冲进郑大一附院西院区导诊台,语气焦急:“上周我还在这里做康复理疗,护士说这边环境好、排队少,怎么突然就关了?”

导诊员头也不抬地敲着键盘:“公告早就发了,11月20日起西院区全面停诊。您的情况得转到河医院区康复科,或者……”她顿了顿,“反正西院区以后不做医疗了,要改成研究中心。”

王阿姨的困惑,也标志着关于这所“全球最大医院”将“主动缩减床位、关停分院区”的传闻,终于尘埃落定。

2024年7月16日,郑州大学第一附属医院(以下简称“郑大一附院”)西院区在喧嚣中正式开诊。作为医院实现“东西南北中”战略布局的最后一块拼图,它被寄予厚望——规划了15个病区、600张床位,立志打造“康复为主的大专科”。

谁也没想到,仅仅16个月后,一纸冰冷的公告,为它的运行画上了休止符。

2025年11月13日,郑大一附院官网宣布,其位于朱屯路、化肥东路的医疗延伸点(即西院区)自11月20日起停诊。

据39深呼吸了解,目前正在扩建中的郑大一附院北院区,也即将被割舍。

“除了分院成立后经济效益不及预期,更大的原因是为了符合国家最新政策。”一位接近郑大一附院的业内人士透露。近年来,国家及地方卫健部门持续收紧对公立医院规模管控,明确要求三级医院分院区数量不得超过3个,为自疫情后1.2万家公立医院不断高涨的“扩建热”,泼上了一盆冷水。

1.2万家公立医院的扩建雄心

2010年,时任郑大一附院院长的阚全程在年会上高歌一曲《爱拼才会赢》。在他强调“先做大,后做强”的口号中,郑大一附院逐步崛起,成为全国乃至全球床位数最多的医院。

2024年7月16日,随着投资高达5.83亿元的西院区开诊,郑大一附院正式进入“一院五区”时代。到2025年上半年,郑大一附院床位数达到惊人的13810张,是国内第二名医院的3倍。

作为人口过亿的大省,河南在资源集中、政策宽松的背景下,郑大一附院通过规模效应摊薄成本、抢占市场,从2008年的年营收6.8亿元跃升至如今的百亿级别;同时借助多院区布局提升区域影响力。根据“复旦版医院排行榜”,该院从2015年全国综合排名的第36位,升至2022年度的第19位。

这种“既要规模又要效益,既要扩张又要安全”的红利,也让更多大三甲医院纷纷效仿。

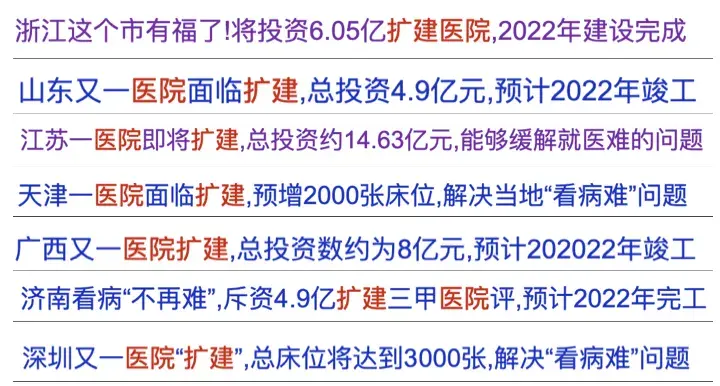

不仅是郑州,自2020年以来,北京、上海、山东、陕西等20个地区的上百家三甲公立医院,掀起了分院建设潮,投资总额高达1800亿元。

在复旦大学医院管理研究所2024年发布的《2022年度中国医院综合排行榜》中,排名前十的医院,其分院区数量在1至8个不等,平均每家医院拥有3到6个分院区。据中国社会科学院经济研究所等统计,新医改后,平均每家三级医院的床位数从2007年的600多张,增加到了2018年的超过1000张。

同时,近十年来,我国超过800张床位医院数量的年平均增长速度达到18.68%,800张床位以上大型医院数量增长了近400%。

三级医院“基建潮”的背后,内外部原因并存。华南地区某三甲医院副院长向39深呼吸透露,不到5年时间,医院已开设2家分院,这么做的目的是促进优质资源扩容下沉,又能维持医院在医疗领域的领先地位,还能发挥规模效应。

此外,公立医院的收入主要来源于医院营收和财政拨款。在财政拨款有限的情况下,医院往往通过扩大规模、增加服务量来增收。

华中科技大学同济医学院研究人员去年在《中国卫生事业管理》上发表的研究文章也能说明:建设分院区,在一定程度上可帮助医院提升经济效益、防范经营风险。

“医疗航母”们,为何突然调转船头?

然而,在扩张带来的“规模神话”之下,争议从未停歇。

部分公立医院逐渐意识到,规模扩张对经济效益具有双重影响。国家卫健委发布的《关于2020年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析情况的通报》表明,约四成医院出现亏损,近9000家公立医院中,近4000家陷入亏损,亏损规模超过600亿元。

“医院分院成立后,固定资产投资和运营成本的增加,都需要医院自行承担。负债、欠薪已成常态,甚至有的公立医院面临倒闭。”在三甲医院工作多年的李宇(化名)坦言。

2021年6月,河南省省立医院因拖欠招商银行5700多万元贷款被诉至法庭。当地媒体《大河健康报》报道,其债务总额达3.4亿元。业内人士指出,欠债的重要原因之一,是河南省省立医院在过去15年持续有工程在建,收入未能跟上支出速度。

此外,扭曲的“虹吸效应”与资源浪费问题凸显。“超级医院”如同巨大磁石,吸走基层专家与患者,导致“大树底下不长草”。有县级医院为达标,将床位从300张扩至800张,结果新增床位使用率长期低于50%,造成巨大资源闲置。

郑大一附院就是典型案例。它是全国手术量最大的医院,但收治疑难危重症的难度(CMI指数)却进不了本省前十,形成“最大的医院,没接最难的病人”的尴尬局面。

其次,近年来随着国家DRG/DIP医保支付的深入推进,医院收入与病种打包付费标准直接挂钩,“靠多收病人、多开项目”的增收逻辑彻底失效。一旦治疗费用超出医保限额,医院只能自负盈亏。

这直接导致近年来多家医院出现医生降薪,甚至有新院区搬迁后因运营压力启动全员降薪超20%的情况。

政策的“铁腕”必须落下。2025年6月,《三级医院评审标准(2025年版)》明确规定,“新增规模导致总床位、单体院区床位数、分院区数量超标的”,将不予评定三甲。今年年初,河南省卫生健康委重申,进一步优化调整全省三级医院设置规划:各医院所设分院区数量控制在3个以内,新建医院单体床位规模严格控制在1500张以内。

郑大一附院的“瘦身”,已是一场不得不为的求生之战。据悉,未来郑大一附院将从“一院五区”调整为“一院三区”,西院区整体转型为医学研究平台和成果转化中心,计划床位规模缩减3100张左右,总床位控制在7500张以内。

“阚全程时代的‘做大’逻辑,在政策收紧和医疗资源下沉的背景下,已经不合时宜。”一位参与郑大一附院战略调整的内部人士表示,“现在的目标很明确:把分散的资源收回来,集中力量提升主院区的疑难重症救治能力。”

全国三甲公立医院“瘦身“进行时

郑大一附院的调整,并非“一家之变”,而是中国公立医院集体转向的缩影。

山西省肿瘤医院是最早跟进的案例之一。2020年,该院投入2亿元建设的南院区正式运营,规划床位800张,主打肿瘤康复。但仅5年后,2025年8月,医院突然宣布“撤回南院区”,所有科室搬回主院区。

“运营成本太高,南院区日均门诊量不足200人次,设备闲置率超40%。”山西省肿瘤医院员工表示,“与其砸钱维持‘面子工程’,不如把资金投入到主院区的精准放疗中心。”

北京的基层医院也在“做减法”。

2025年9月,北京市朝阳区双桥医院(康复医院)将“一院两区”合并,管庄院区整体搬迁至本部。合并后,医院日均门诊量下降15%,但手术等待时间缩短20%,患者满意度反而提升。

“以前两个院区各管一摊,资源分散;现在集中管理,医生能更专注看病。”双桥医院院长说。

2025年9月,温州医科大学附属肿瘤医院瑞安新院区建设项目落地,投资额从31.3亿元下调至17.975亿元,床位规模从500张降至300张,面积从16万㎡缩减至8.7万㎡。

数据也印证了这一趋势。《中国卫生健康统计年鉴2024》显示:2023年,全国三级医院分院区数量增速较2020年下降41%;超20家省级医院启动“院区优化”,其中12家明确缩减床位规模。

这对二级医院来说,无疑也是一个好消息。业内人士指出,三甲医院大规模建立分院后,二级医院长期处于“两头吸、中间空”的窘境。“在过去,财政补偿可能占10%~20%,剩下的靠提供服务获得收入。但现在20%的补偿机制不一定能支撑医院发展,因为患者已被三甲吸走,失去人群,规模效应就无法发挥。”

“这不是‘退步’,是回归医疗本质。”一位医院管理者强调,要从“虹吸资源”转向“下沉赋能”。医院不是商场,不需要“越大越全”;患者需要的,是触手可及的优质医疗。