第十一批集采放榜:仿制药价格回归理性,原研药为何集体弃赛?

原创:王慧明39健康网2025-11-03 09:43:33

39深呼吸从多方渠道汇总的信息显示,中选产品的平均价差较以往批次明显收窄。更重要的是,国家医保局已明确要求,企业报价不得低于成本。

第十一批国家组织药品集采拟中选结果近日正式揭晓——这场覆盖全国的药品“团购”中,4.6万家医药机构参与报量,445家企业的794个产品竞逐,最终仅272家企业的453个产品突围,淘汰率逼近40%。

与往届不同的是,本次集采的规则出现显著变化,不仅限制了入围企业数量,更大的亮点在于彻底打破了“唯低价是取”的旧规。虽然本次未对外公开拟中选价格(此举尚属首次),但39深呼吸从多方渠道汇总的信息显示,中选产品的平均价差较以往批次明显收窄。更重要的是,国家医保局已明确要求,企业报价不得低于成本。

另一个值得关注的焦点,是原研药的参与度。在引入“按厂牌报量”的新规则后,业内曾普遍预期这将提升外资药企的积极性。然而,现实却与预期相悖。尽管多种原研药占据了机构需求量的一半以上,但最终中标的跨国原研药企依然凤毛麟角。

根据国家医保局的安排,这55种中标药品的新价格,将于2026年2月正式落地执行。

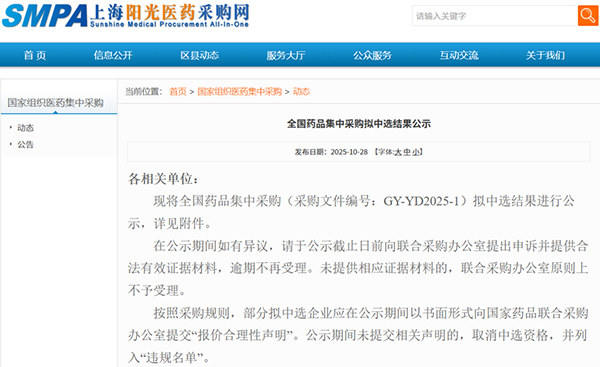

◎ 第十一批全国药品集中采购拟中选结果出炉。/ 图:上海阳光医药采购网

规则之变:为“价格战”踩下刹车

回顾第十批集采,当时药企为中标而展开的“价格血战”仍历历在目——部分药品价格惨遭“腰斩”,甚至降幅超过90%。

然而,超低价格带来的后遗症很快显现。那些连生产成本都无法覆盖的报价,最终导致两个结果:要么是偷工减料影响药品疗效,要么是直接断供停产。今年3月以来,已连续有多家第十批集采的中选企业因生产质量问题被取消资格。

例如,10月15日,上海阳光医药采购网发布公告,取消宁波大红鹰药业和黑龙江福和制药的中选资格,并将其列入违规名单,原因正是其生产的集采中选药品“氟尿嘧啶注射液”被认定为劣药。更早之前,四川海梦智森生物制药等三家公司也因不符合药品生产质量管理规范而被出局。

其中,四川海梦智森生物制药的“间苯三酚注射液”当时以0.22元/支的最低价中标,曾引发广泛关注。

正是鉴于这些教训,第十一批集采果断为“价格战”踩下了刹车。

新规则主要体现在三个方面:首先,国家医保局明令禁止低于成本报价;其次,确定拟中选企业时,不再只与最低价比较,而是引入“锚点价格”作为基准(取“最低单位可比价”和“同品种单位可比价平均值的一半”中的较高者),企业报价只要在锚点价格的1.8倍以内即可中选;第三,新增两种“复活”机制,给报价偏高而未能入围的企业一次“补考”机会,只要其愿意将价格降至锚点价,仍可获得资格。

为防止无序竞争,在“阿伐曲泊帕”、“沙丁胺醇注射剂”等高值创新药和14款竞争激烈的品种中,集采办还要求企业补充提交“报价合理性声明”,需阐明成本构成并承诺中选价不低于成本价,否则将承担违约责任。据悉,齐鲁、科伦、海正等本土大型药企均在此列。

通过上述组合拳,集采价格正回归理性。一位中标“二羟丙茶碱注射剂”的企业负责人向39深呼吸透露,该药品的报价大多集中在0.41元至0.44元区间。“这说明当前报价已非常接近行业的整体核算成本,大家基本上只是在成本上加了一点配送费而已。”

原研药之困:集采门槛前,为何依旧步履蹒跚?

据39深呼吸了解,此次第十一批集采所涉及的外资企业原研品种,包括雅培、诺华、默沙东、第一三共、拜耳、阿斯利康等外企品种。

根据国家医保局公布的《全国首年机构需求量》文件,阿斯利康的奥拉帕利、达格列净,卫材的阿伐曲泊帕,诺华的奥卡西平与艾曲泊帕乙醇胺,珐博进的罗沙司他等,几乎都占据了各自品种机构需求量的一半以上。

开标前,巨大的医疗机构需求量被视为原研药积极参与的最大变量,其能否中标也成为全场焦点。然而开标后,原研跨国药企的参与意愿依旧低迷,多数选择放弃报价或维持现有挂网价,最终无一中标。这让业界意识到,此前对本次集采的期望可能过高了。

阿斯利康的降糖药“达格列净”(商品名:安达唐)便是典型。其10mg规格的首年机构需求量高达4.63亿片,几乎与其余所有仿制药企及“未指定厂牌”的需求总量相当。然而,阿斯利康此次的报价依然是每片4.36元,而网传的7家中标仿制药企报价,最低仅0.215元/片,最高约0.5627元/片。

显然,这是一次“象征性”的报价。

当然,与以往不同,未中选的原研药并非完全失去了医院市场。第十一批集采规则明确,在完成协议采购量后,医院仍有20%-40%的采购空间,可以自主选择其他中选品种或非中选药品。

大量外资企业选择不中标,或许正是看中了这一相对宽松的用药环境。如果各地能切实执行“优先使用”原则,那么原研药仍可在剩余的市场空间中寻找机会,这无疑是退而求其次的最佳策略。

业内普遍形成一种共识:随着中国仿制药质量的持续提升,原研药未来想要通过集采路径进入市场的难度将越来越大。

深层思考:集采为何开始反“内卷”?

自医保药品目录谈判启动以来,“灵魂砍价”已成为一种常态,留下了无数经典场面和脍炙人口的金句。

“降价别跟挤牙膏似的”“每个小群体都不该被放弃”“我们不希望被套路……”这些砍价话语,常常让现场的药企代表感到压力巨大。

然而,今年的谈判现场却被许多人形容为“历年来最安静的一天”。在确保群众用得起药的基础上,反复强调合理报价、“反内卷”成为了新的主旋律。

或许有人会问:药价难道不是越低越好吗?此话虽有其道理,但并不全面。

试想,一种心血管药物原价10元,若企业为中标而报出1元的超低价,表面上患者确实省了钱。但过低的售价可能使企业无法维持正常生产,最终结果要么是停产,要么是降低质量标准,受害的依然是患者。

更深层的问题在于,如果企业将全部精力投入到“价格战”中,又何来余力与动力去研发新药、改进生产工艺?

这也能解释,为何仍有部分患者在仿制药和原研药之间,更倾向于选择后者。毕竟,对药品而言,质量才是根本。

对患者来说,我们既需要药价实惠,更需要疗效可靠。本次集采规则的调整,正是在“减轻负担”与“保障质量”之间寻求一个最佳的平衡点。

◎ 本次,第十一批集采强调四大原则:稳临床、保质量、防围标、反内卷。

集采政策的演变,也深刻改变了企业的竞争策略。在第十一批集采中,约定的采购量不再单纯由企业报价决定,而是与机构的实际需求量直接挂钩。这意味着,即便某家药厂以极低价中标,若机构对其需求量有限,其能获得的实际采购量也会相应减少。

有业内人士一针见血地指出:“这对于那些依赖委托生产、没有自身产能的‘光脚’药企而言,几乎是灾难性的。许多这类企业即使报价再低,也可能无法中标。相反,那些具备稳定供应能力的大厂,即使报价并非最低,其利润率反而更加稳定。这一轮洗牌后,仿制药行业的集中度将进一步提升,许多小企业在结果公布前就已主动退出。”

这实际上是在倒逼中国药企进行转型升级。从长远看,对于患者而言,未来的用药保障将更加安全与优质。