无数女性命运将因此改变!中国研究将改写宫颈癌百年手术模式

原创:王慧明39健康网2025-10-31 09:31:32

在早期宫颈癌患者中展开研究,证实在早期宫颈癌中,以前哨淋巴结活检替代传统盆腔淋巴结清扫,在同样保证疗效的同时还能减少因手术带来的不必要创伤。

2019年的广州,闷热潮湿的夜晚,鲁女士(化名)再一次从睡梦中惊醒。

凌晨两点,她撩起宽大的裤腿,手指按在肿胀发亮的左腿上——这条腿已比右腿粗了近两倍,皮肤被撑得僵硬泛红,大腿处散布着深浅不一的疤痕。

“不能走路,不能上楼,连睡觉都成了一种折磨。”五六年前,她因宫颈癌接受手术,本以为逃过一劫,却没想到术后左腿开始持续水肿,生活再次坠入深渊。

更可怕的是,淋巴水肿只是开始。

此后她反复感染,几乎每两周就高烧一次,多次被送进ICU。为了治这条腿,她跑遍各大医院,尝试打针、吃药、外敷药膏,甚至接受淋巴管移植和赘肉切除手术,吃尽苦头,却始终无法根治。

“淋巴水肿是宫颈癌手术后最常见的远期并发症之一。”中山大学肿瘤防治中心妇科刘继红教授解释,淋巴是身体的第二套循环系统,它有一个重要的功能,通过淋巴结过滤淋巴液。下肢淋巴液的回流一般是从下肢到盆腔、腹部,然后再向上到头颈处,经过这样的循环过滤,最后进入静脉血管。

在妇科肿瘤手术中,为了清除癌细胞,必须要进行盆腔淋巴结清扫,这意味着淋巴液的过滤循环就会被破坏,就像原本顺畅的流水被截断,淋巴液无法循环,会在此处积液,越积越多,患者的腿部就会变粗。

“在妇科肿瘤术后,它的发病率最高,高达50%。”刘继红教授表示,除此之外,因为盆腔淋巴结清扫还会带来血管神经损伤、静脉血栓、淋巴囊肿及感染等一系列问题。

尽管不致命,却让本已闯过癌症鬼门关的患者,再次陷入身体与心理的双重泥沼。

是否一定要进行盆腔淋巴结清扫?刘继红教授团队带着这样的疑问发起并牵头,联合国内10家顶尖医疗中心,在早期宫颈癌患者中展开研究,证实在早期宫颈癌中,以前哨淋巴结活检替代传统盆腔淋巴结清扫,在同样保证疗效的同时还能减少因手术带来的不必要创伤。

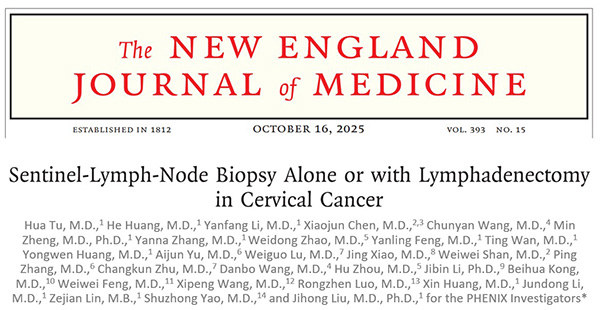

当地时间10月16日,全球顶级医学期刊《新英格兰医学杂志》(NEJM,IF=96.2)正式发表了上述重磅研究成果。文章受到了多名业内学者的留言、点赞:“为亚洲的荣耀”。有专家指出,有望重塑沿用了一个多世纪的宫颈癌手术标准,推动临床实践变革。

在临床中发现问题,促成一个研究

“我们在临床工作上,必须讲究理论切合实际,在实践中发现新问题、研究问题,再反过来解决问题。”这句话来自于裘法祖院士生前的最后一次演讲报告中。

用来形容中山大学肿瘤防治中心妇科刘继红教授团队前述研究始末,恰如其分。

在刘继红的门诊中,很多患者的穿着都是宽宽松松:宽大的阔腿裤或者裙子,还有人裹着毯子来就诊,就为了遮盖畸形的四肢。

50多岁的王阿姨是迄今为止刘继红接诊的患者中,腿部变形最夸张的一位。她是被儿女用轮椅推到诊室的:右腿差不多和腰同样粗细,右侧大腿比健康的左腿大了整整40厘米,一圈圈肌肉坠垂下,像是套了两个游泳圈。她没有办法穿裤子,右脚鞋子也要大出好几码才能塞下去。

王阿姨也是宫颈癌手术后出现淋巴水肿,并且已经有10多年病史。也就是说,她的右腿在10多年间,一点点变形。

“这是宫颈癌手术后最常见的并发症,肿瘤医生早有预见,但也无可奈何。”刘继红教授表示,防范癌细胞通过淋巴转移,传统手术不仅切除原发病灶,还需清扫盆腔淋巴结。该术式自1898年沿用至今,虽提升了治愈率,却也带来了诸多后遗症。

近年来,宫颈癌成为了我国妇科癌症中的一大杀手。全国肿瘤登记中心数据显示,2022年我国宫颈癌的新发病例约15万例,且年轻化趋势正逐渐凸显,所幸,随着女性防癌意识增强,早期患者越来越多。

但新的问题接踵而来:大多数早期宫颈癌患者其实淋巴结并没有转移,统一实施盆腔淋巴结清扫术不仅可能导致过度治疗,伴随并发症风险,还可能破坏机体免疫监视功能,影响预后。

中山大学肿瘤防治中心妇科副主任医师涂画,也是论文第一作者表示,宫颈癌的淋巴引流遵循固定的规律,如果采用“前哨淋巴结活检”,通过在手术前注射一种特殊的示踪剂,追踪癌细胞最可能转移的第一站淋巴结(也就是“前哨”),只对这个淋巴结进行活检。如果它没事,则说明后续引流的淋巴结发生转移的可能性极低,患者是否就可以不需要再进行大范围的盆腔淋巴结清扫。

尽管既往研究显示前哨淋巴结活检对发现淋巴结转移具有非常高的准确率,但能否让前哨淋巴结活检替代淋巴结清扫却不能贸然下结论。要科学严谨地回答这个问题,显然只能开展大型的III期随机对照研究,以远期生存结局作为评估标准。

前哨淋巴结活检阴性的早期宫颈癌患者无需淋巴结清扫

2015年,在广州市健康医疗协同创新重大专项的支持下,刘继红团队联合国内10家顶尖医疗中心,发起了一项多中心、前瞻性随机对照研究——PHENIX研究。10年时间,在PHENIX研究中,838例早期宫颈癌患者首先接受前哨淋巴结活检,术中冰冻病理确认前哨淋巴结状态后,立即进行1:1随机分组,分别入组免除或接受盆腔淋巴结清扫。

研究以3年无复发生存率为主要终点,淋巴结复发率、手术并发症发生率为次要终点。

最终结果显示:

——只做前哨淋巴结活检的患者,3年内癌症没有复发的比例高达96.9%,和传统清扫术差不多(94.6%);

——而且,活检组患者手术时间更短、出血更少、术中并发症更少,术后远期并发症的发生率也显著降低;

——更重要的是,前哨活检组淋巴结复发率显著低于清扫组。

这意味着,在早期宫颈癌患者中,前哨淋巴结活检的临床应用提供了高级别循证医学证据,还可能颠覆了延续一个多世纪的手术标准。

据悉,PHENIX是宫颈癌前哨淋巴结研究领域全球首个随机对照试验,同时也是NEJM发表的首篇中国肿瘤外科原创论著。“这项研究设计严谨,极有可能改变当前的临床实践,为数众多的患者将因此受益。”NEJM主编Eric Rubin教授评价说。

◎ 研究团队合影。/ 图:医院供图

宫颈癌发病率下降拐点未到,做好筛查和疫苗接种

宫颈癌治疗模式正悄然转变,而在我国,宫颈癌的筛查与预防也步入新阶段。

2025年9月,国家卫健委宣布将HPV疫苗纳入国家免疫规划,这是时隔18年我国免疫规划的首次扩容,主要面向13岁至14岁女孩,使用二价疫苗。

2025年10月,国产九价疫苗以低于500元的价格进入大众视野。

国际上普遍倡导尽早接种HPV疫苗,原因有二:年龄越小,接种后抗体反应越佳——世界卫生组织推荐接种年龄为9至14岁;HPV病毒主要通过性接触传播,在性行为发生前接种,才能最大程度降低感染风险。

疫苗是宫颈癌的一级预防措施,也是当前在我国可行性最高的策略。相比之下,作为二级预防的宫颈癌筛查——即通过技术手段发现并干预癌前病变,在现实中面临更多挑战。

据WHO 2021年公布的中国宫颈癌筛查数据,过去5年中,每10名30-49岁女性中仅2人接受过筛查。尽管我国自2009年启动农村妇女免费宫颈癌筛查项目,筛查总量有所上升,但人群覆盖率仍偏低。加之信息系统不完善、专业阅片人员短缺、取材制片流程不规范等问题,中西部及贫困地区的检出率明显低于东部和非贫困地区。

“作为唯一病因明确、可防可治的癌症,我们亟需做好预防与筛查工作。”刘继红强调。