从192万回扣到降价50%,中药配方颗粒的灰色时代与集采风暴

原创:葵葵39健康网2025-09-15 09:08:17

在监管不断收紧的背景下,中药配方颗粒行业正加速告别“高定价、高回扣”的灰色时代。

每月一次,装在牛皮纸信封里的现金开始隐秘流动。它们经由医药代表之手,作为“好处费”被定点投递至33位医生的口袋,以此换取超过1000万元的药品销售额。

2025年8月2日,中国裁判文书网披露的一则判决书显示,江西省高安市某中药配方颗粒代表黄某云向当地两家医院33名医生行贿共计192万余元,回扣比例为8%-15%不等。

仅隔一个月,中药配方颗粒“六大元老”之一的广东一方制药亦因涉嫌商业贿赂被国家医保局点名。

业内指出,中药配方颗粒长期价格偏高,存在充足的“灰色空间”,“带金销售”比例普遍在10%-20%,这几乎是行业里公开的秘密。

在监管不断收紧的背景下,中药配方颗粒行业正加速告别“高定价、高回扣”的灰色时代。随着医药反腐持续深入、集采全面铺开,以及未来可能实施的零差率政策,相关企业必须彻底转变经营模式,积极拥抱市场变化。

集采风暴下,高毛利时代走向终结

“不用煎煮,随身携带,让喝中药像泡咖啡一样简单。”中药配方颗粒是由单味中药饮片经水提、浓缩、干燥、制粒等工艺制成在中医药理论指导下,按照中医临床处方调配后,供患者冲服使用,属于“免煎中药”。其质量监管纳入中药饮片管理范畴。

数据显示,2024年我国中药配方颗粒市场规模达638.4亿元,同比增长显著,产量和需求量分别约22.93万吨和22.49万吨,销售均价约为28.38万元/吨。业内预计未来中药配方颗粒的替代率约为50%,市场规模有望达到上千亿元。

相对于中药饮片,中药配方颗粒的最大优势是方便使用、质量稳定可控。传统煎煮方式会导致中药材40%—60%的成分流失,而标准化生产的配方颗粒药效利用率可达70%—80%。

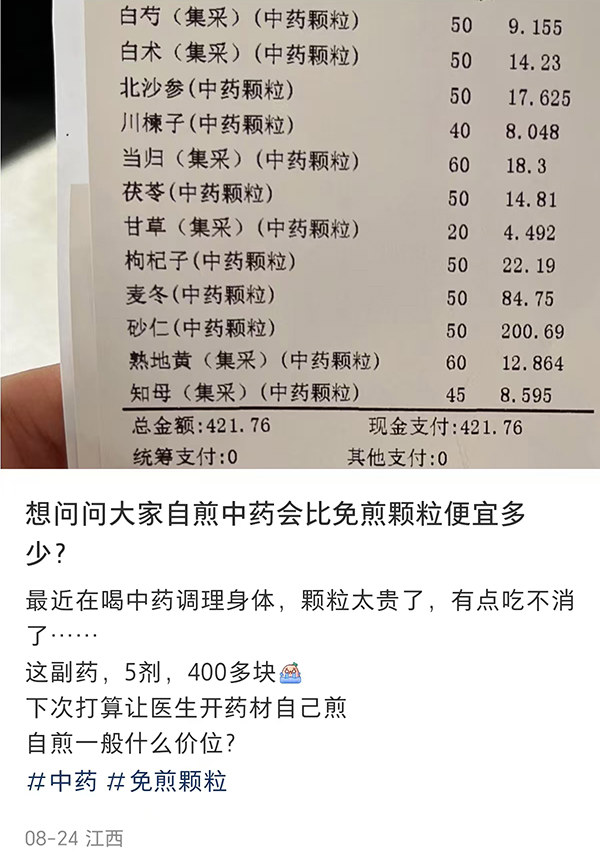

然而,中药配方颗粒价格普遍比传统饮片高出30%—50%。不少患者抱怨中药颗粒太贵,吃不起。一名贵州患者说:“同一个药方,颗粒的288元,自煎的158元”。

◎ 大众普遍认为中药配方颗粒价格贵。/ 图:网络截图

价格高,利润也大。数据显示,中药配方颗粒整体毛利率长期维持在60%—75%的高水平。这个黄金赛道吸引着许多企业加入,从30年前只有“国六家”试点企业,发展到现在有90多家企业备案生产中药配方颗粒。

如此高毛利的状态,正在被打破。

继化学药、中成药及中药饮片之后,集采范围扩展至中药配方颗粒。

2023年10月27日,山东牵头15个联盟省份开展中药配方颗粒省际联盟集中带量采购,打响了中药配方颗粒集采第一枪,200个具有国家药品标准的中药配方颗粒品种平均降价50.77%。

随后京津冀“3+N”联盟及甘肃省也跟进中成药配方颗粒集采。其中,京津冀"3+N"联盟将200种中药配方颗粒纳入集采,平均降幅8.85%,此后集采范围扩展至江苏、浙江、海南等十余省份,标志着行业正式进入“量价挂钩、薄利多销”阶段。

例如:四川荥经县的一家公立二级中医院,自2025年2月集采落地后,配备133种集采中药配方颗粒,涵盖金银花、当归、陈皮等常用品种,均价降幅45.1%,颗粒剂日均调配量增长30%,更多的慢性病患者、外出务工人员及儿童家属选择配方颗粒。

中药配方颗粒集采呈现逐步扩展至全国层面的趋势。

2025年8月6日,国家药典委发布第九批27个中药配方颗粒国家标准,至此中药配方颗粒国家标准品种达到369个,为更大范围的集采奠定基础。同时,越来越多省份对中药配方颗粒实施挂网采购,甚至尝试竞价挂网,企业间价格竞争日趋激烈。

业内指出,由于中药配方颗粒工艺复杂、面临更严格的质量控制,相较于普通中药饮片的,其生产成本增加、价格普遍更高,部分竞品存在滥用、价格虚高等问题。集采的推进,就是为了降低药品价格,提高药品可及性,同时规范市场秩序。

华中科技大学同济医学院药品政策与管理研究中心陈昊主任对媒体表示,中药配方颗粒纳入联盟或地方集采,是合理的价格治理行为。

集采在挤出虚高利润水分的同时,也将推动行业洗牌,缺乏成本控制能力的中小企业将面临生存危机。

零差率政策,是机遇还是挑战?

中药配方颗粒凭借成分可控、便于携带、稳定性好等优势,在对传统饮片的替代过程中,临床接受度不断提升。

39深呼吸走访广州的多家中医院发现,几乎每个中医生在开处方时都会问上一句“煎中药方便吗”,如果病人回答“不方便”,则医生会建议吃中药配方颗粒。

中医院里,除传统中药房外,还设立了配方颗粒专区,实现机器自动调配,计算机全程监控,通过对处方的确认、自动计算、自动称重、自动配药,颗粒药品名称实行电子条码识别,在全封闭环境下自动封装,患者只需要等待20—30分钟左右即可取药。

◎ 中药配方颗粒专区。/ 图:作者摄

目前,中药配方颗粒只能在“经审批或备案能够提供中医药服务的医疗机构”内使用,包括二级以上中医院、综合医院中医科、社区卫生服务中心等,零售药店不得销售。同时,只有具备中药饮片处方权的医师才能开具中药配方颗粒处方。

不能否认,中药配方颗粒在医院广泛使用,在一定程度上得益于药品加成政策。然而,近期业内流传中药配方颗粒或将实施零差率政策。

零差率销售是指医疗机构在销售药品时,按实际进价销售,不再加价。一直以来,中药配方颗粒享受药品加成政策,在公立医疗机构中参照中药饮片,按照实际购进价格加成最高25%销售。

福建省在全面取消药品加成情况下,仍保留中药饮片按进价的25%、中药颗粒剂按进价的15%加成销售,体现了对中医药的扶持。

但2025年《关于完善药品价格形成机制的意见》(征求意见稿)提出“落实中药配方颗粒零差率政策”,引发行业震动。

“若实施零差率,会造成医疗机构使用需求下降,”中国中药协会专家表示,中药配方颗粒在调剂过程中伴有一定成本与损耗,取消加成将加大医院压力,可能导致医疗机构控制使用中药配方颗粒,影响患者对中药的可及性。

对企业而言,这无疑是雪上加霜。一位医药公司的销售总监表示:“集采后企业利润已大幅压缩,若中药颗粒再取消加成,行业会很艰难。”他建议,应保持配方颗粒与饮片政策的一致性,可考虑同步降低加成比例而非彻底取消。

但也有观点认为,零差率是医改大趋势,有积极的一面。北京中医药大学卫生健康法治研究与创新转化中心主任邓勇对媒体表示,零差率可降低医院采购成本,若配方颗粒的质量与供应稳定,反而提升医疗机构的使用意愿。另一方面,终端价格下降可使更多患者负担得起,从而扩大整体市场需求。

有行业分析师称,“若实施零差率,中药配方颗粒行业将面临深度洗牌。对医疗机构也是影响复杂,可能提升基层用药可及性,但也可能限制高附加值品种供应。”

医保覆盖扩大,报销比例最高达70%

近年来在政策推动下,中药配方颗粒进医保的步伐加快,多地都在探索配方颗粒医保报销路径。

据39深呼吸不完全统计,北京、上海、广东、江西、河南、福建、安徽、浙江、青海、云南、河北等十余省市,已将符合条件的中药配方颗粒纳入医保报销范围,但各地纳入的品种数量和报销方式存在差异。

北京市自2025年2月28日起,将200种中药配方颗粒纳入医保支付,涵盖板蓝根、丹参、甘草等常用药,也有人参、灵芝等名贵药材,同时制定具体支付标准,如炒酸枣仁颗粒为6.3049元/g,干姜颗粒为1.4734元/g。

◎ 北京将中药配方颗粒纳入医保。/ 图:北京市医保局

江西省则将499个“通用名”中药配方颗粒纳入医保,全省统一个人先行自付比例为28%(即个人负担20%后再按乙类10%的先行自付比例);河南省的中药配方颗粒有397种纳入医保,按乙类药品管理,首自付比例为30%;福建省则将符合条件颗粒按销售价的70%纳入报销。

对于患者来说,纳入医保显著减轻患者的药费负担,提升中医药服务的可及性。

在广州一家三甲中医院,刚刚取到药的章女士对39深呼吸表示,“医生给开了10剂中药颗粒400元,好在医保报销了180元。”

细看其处方,含柴胡颗粒、赤芍颗粒、陈皮颗粒、川芎颗粒共11种,平均一剂40元。“不贵了,以前中药颗粒7天就接近五百了。”旁边等待拿药的大叔说到。

一位带初中孩子看痤疮的家长表示,“中药颗粒刚出的时候挺贵的,现在进了医保,基本上跟中药饮片差别不大。”她的孩子因住校不方便煮中药,所以选择配方颗粒。

◎ 某三甲医院药房入口处摆放易拉宝介绍中药配方颗粒。/ 图:作者摄

值得一提的是,多地在将配方颗粒纳入医保时,均强调“临床必需、安全有效、价格合理”原则,并设置专家评审机制。例如河北省要求企业竞价挂网时,新申报价格不能高于原挂网价,竞价原则是新价格不得超过最低价的 1.8 倍以内。山东则规定医疗机构配方颗粒使用量不得超过中药饮片的30%,以防止过度使用。

从商业贿赂到集采降价,从零差率争议到医保扩容,中药配方颗粒行业正经历深刻变革。面对这场淘汰赛,企业唯有告别传统营销模式,加强产品质量与成本控制,适应市场变化,才能存活下去。无论药企、医药代表,还是医院、医生,都要谨记“合规”二字,让每一颗药都回归治病救人的初心。

(应受访者要求,文中姓名除专家外均为化名)