跟医生明说不要中成药,钱能省一大半!多地医院开始严管中成药处方了

原创:葵葵39健康网2025-09-04 14:58:09

2025年8月起,广东、福建等多地医院系统更新升级,开始拦截无相应资质的西医临床医生开具中成药处方。

同一种中成药,不同品牌之间的价格差距竟高达915倍。近期,全国多地陆续开展中成药价格专项治理,力度空前。

随着医保部门出手整治药价虚高,医院也应当对中成药处方滥用的问题加以重视了。

目前在门诊中,医生开处方常采用西药搭配中成药的方式,中成药在药费中占比较大,动辄高达80%以上,不少患者医疗负担沉重。

2025年8月起,广东、福建等多地医院系统更新升级,开始拦截无相应资质的西医临床医生开具中成药处方。

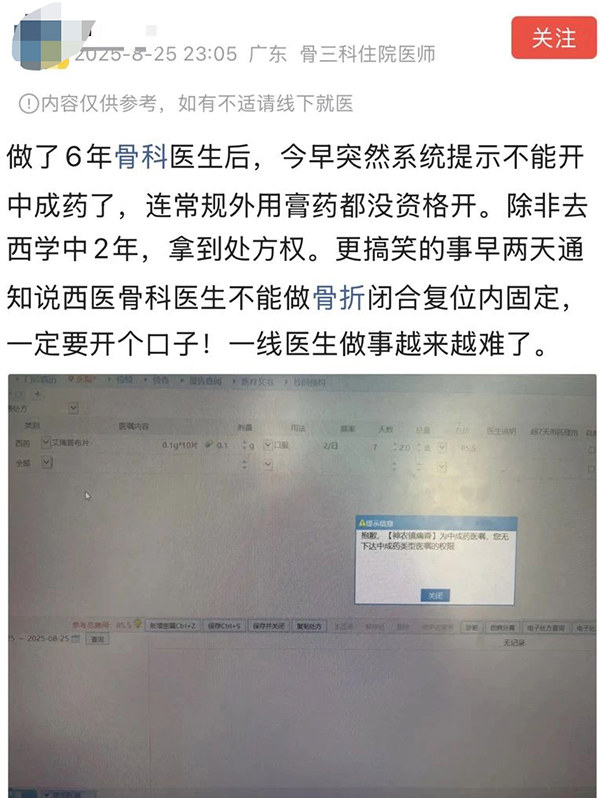

一位从业6年的西医骨科医生发现,自己不仅开不出中成药,连常规外用膏药亦被限制。想要开具中成药,西医必须完成长达2年的“西学中”培训并取得处方权。

◎ 有医生发现被取消了中成药处方权。/ 图:网络截图

明确拒绝中成药,药费可以省下一大半

尽管“药品零加成”已实施多年,但许多人发现药费依然偏高。在公众的一般认知中,西药价格较高,中药则相对便宜。然而现实中,中成药的价格常常远超西药,且几乎出现在每一张门诊处方中。

不少患者反映,即便是感冒、发烧、咳嗽、腹泻这类常见病,无论去三甲医院还是社区诊所,医生往往在开出几十元的西药之外,再搭配数百元的中成药。有基层患者表示:“每次住院,医生都会开出康艾、香菇多糖、复方三维注射液等自费中成药,每天要四五百元,但这些药真的有用吗?”

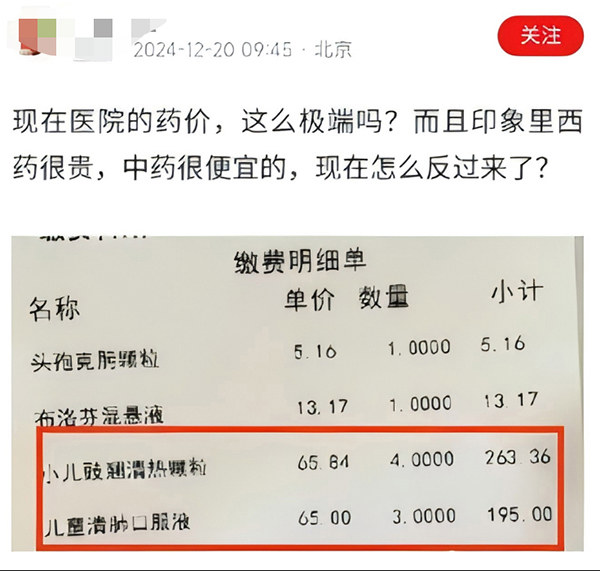

一位家长在社交平台晒出药单:“西药的头孢与布洛芬混悬液,加起来还不到20块钱,中成药的小儿豉翘清热颗粒与清肺口服液,加起来竟然要400多块钱。”

◎ 家长吐槽中成药太贵。/ 图:网络截图

特别是,小儿豉翘清热颗粒因价格高昂被家长称为“感冒药里的爱马仕”,又因味道极苦,孩子难以服用,遭到不少抵制。

张欣欣带孩子就诊时,特意提醒医生不要开这个药:“孩子吃了全吐出来。”医生随后换成蒲地蓝口服液,价格也不便宜。张欣欣算了一下,加上开喉剑喷雾剂,两种中成药仍占药费60%以上。

她表示,上个月孩子咳嗽就诊,医生在已开氨溴特罗口服液和雾化药的情况下,仍加开一盒近50元的小儿止咳口服液,“实在令人费解”。

有网友分享经验:“跟医生明说不要中成药,能省八成钱。”这话虽非绝对,却反映出中成药存在的问题——定价机制复杂、价格差异大,已成为推高医疗成本的重要因素。

近年来,国家医保持续支持中医药发展,2024版国家医保目录共收录3159种药品,其中中成药1394种,占比超44%。医生开方联合使用中西药虽有一定协同治疗意义,但其普遍性背后存在更深层原因。

有业内分析指出,自药品零加成全面推行,公立医院失去药品利润,转而拓展其他补偿渠道。中成药由于品规多、厂家杂、定价空间大,容易成为医院创收的替代选项。某些价格偏高、利润空间较大的中成药,因此更容易被纳入处方。

也就是说,药品零加成后,医院要创收,把主意打到了中成药上面。

因此,综合性医院的中成药使用量连年攀升。据米内网数据,在中国公立医疗机构终端,中成药医保(甲类+乙类)的销售规模在2024年达到2469亿元。伴随用药规模激增,临床使用不规范、辨证不准确等问题也日益突出,中成药的合理使用面临严峻挑战。

门诊2/3中成药都是西医师开出来的

必须承认,目前的西医临床医生确实开了太多的中成药。

中成药是在中医药理论指导下,以中药材为原料,按照规定的处方、生产工艺和质量标准生产的制剂。中成药也是中药,是中药就应该遵循辨证施治的原则。理论上,只有中医师才具备中成药处方权,然而现实中,西医开中成药的现象极为普遍。

原中国中医科学院临床基础医学研究所常务副所长吕爱平曾指出,中国约70%的中成药是由综合医院的西医医师开具。一项由北京市中医药管理局牵头的调研显示,临床中成药不合理使用率高达到40%。

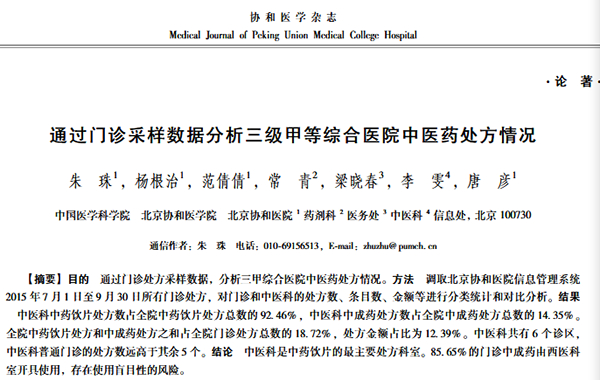

北京协和医院的一项研究显示,85.65%的门诊中成药处方来自非中医科室。该研究发表于《协和医学杂志》,作者分析指出,养阴清肺丸、通宣理肺丸、开胸顺气丸、牛黄上清丸、止咳橘红丸、羚翘解毒丸等中成药看似都可以用于感冒或肺炎后期的临床症状,而中医辨证和功效上却大有讲究。若不顾及阴阳寒热虚实的平衡,则会导致盲目和不合理用药,势必贻误治疗、引发中药不良反应,甚至导致严重后果。

◎ 北京协和医院有关门诊中医药处方的研究。/ 图:网络截图

研究建议,强化中成药使用的中医特色和专业性,适当限制非中医专业医务人员处方中成药的随意性。

近日,《健康报》也刊文指出,某地基层医疗机构70%-90%的中成药由全科医师开出,其中86.2%的处方没有做中医证型辨别,仅凭西医诊断用药。综合性医院中该问题更突出:部分西医缺乏中医理论培训,对中成药辨证分型不了解,不按照说明书用法用量使用,重复开具同一功效类别药品,同时开具感冒药与滋补药等,加剧了中成药不合理使用的风险,存在较大的用药安全隐患。

例如2019年3至6月,天津市第一中心医院中成药不合理处方率高达36.89%,主要问题包括用法用量不当、缺乏中医诊断、选药不合理、存在药物相互作用、重复用药和存在禁忌证等。

监测显示,2024年全国药品不良反应监测网络共收到中成药不良反应/事件报告15.2万例次,其中严重报告13635例次,占9.0%。

中成药的不合理使用,最终受害的还是广大病人。

家住上海浦东区的胃炎患者肖何就诊时,西医开具了含红参的胃复春片。因自身体质偏热,他不敢擅自服用,转头挂了中医科专家号,被告知“并不适用”。

同样遭遇的还有程程爸,孩子发低烧4天去了当地三甲妇幼医院就诊。“大夫问诊症状后抽血化验发现是病毒感染,给开了小儿豉翘颗粒。”心存疑虑的他转而求助社区医院的中医大夫,经小儿指纹辨证诊断为风寒化热,用药完全不同,使用含柴胡的解表剂散热。他提醒:“不要误以为三甲一定能判断准确,西医不辨证上来就用中成药,可能适得其反。”

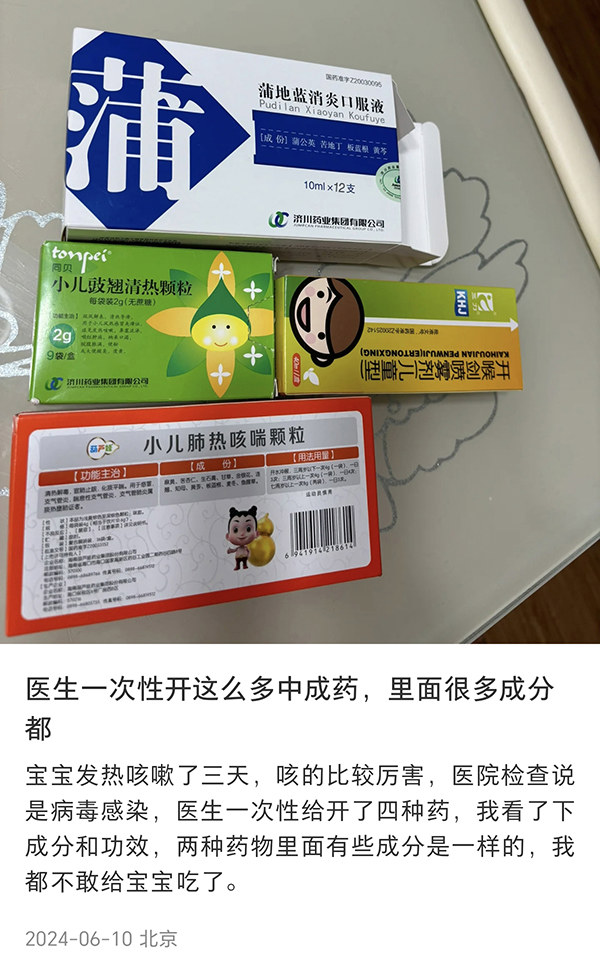

◎ 不少家长称多个中成药含有相同成分。/ 图:小红书截图

中成药基本都是西医师开出去的,这其实是个很悲哀的事情,西医真正懂中成药的不多。有中医师指出,如蒲地蓝口服液,许多西医只知其可抗病毒、消炎,却不了解脾虚患儿不宜服用。

针对此类现象,河南某三甲中医大咖公开呼吁“西医临床开了太多的中药制剂,应该管一管。”

多地医院开始严管中成药处方

西医开中成药,应如中医做手术一样受到限制。

国家卫健委2019年下发的《关于印发第一批国家重点监控合理用药药品目录(化药及生物制品)的通知》,其明确规定,对于中成药,中医类别医师应当按照《中成药临床应用指导原则》《医院中药饮片管理规范》等,遵照中医临床基本的辨证施治原则开具中药处方。

◎ 中医师把脉辨证后开方。/ 图:123rf

其他类别的医师,符合以下条件的,可以开具中成药处方或医疗机构中药制剂:1、经过不少于1年系统学习中医药专业知识并考核合格后,遵照中医临床基本的辨证施治原则,可以开具中成药处方;

2、取得省级以上教育行政部门认可的中医、中西医结合、民族医医学专业学历或学位的,或者参加省级中医药主管部门认可的2年以上西医学习中医培训班(总学时数不少于850学时)并取得相应证书的,或者按照《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》有关规定跟师学习中医满3年并取得《传统医学师承出师证书》的,既可以开具中成药处方,也可以开具中药饮片处方。

简单理解就是,西医临床医生不能随便开中成药,必须参加西医学习中医培训班并考核合格,才拥有中成药处方权。

吕爱平认为,应制定面向西医的中成药使用指南,帮助其掌握基本中医理论,保障用药安全。

有评论指出:“现代中医药院校的课程体系包含大量的西医学课程,执业医师考核同样是中西并重、经典与现代融通,且包含人文及法规等,通过考核者可开具规定内的西药。中成药处方权亦应通过培训加以规范。”

尽管国家早有规定,但直到近期医保政策收紧,医院才真正开始严控中成药处方。

广东、福建等地医生已经感受到变化:“以前医院甚至要求中成药开药不能低于一定的比例,如今医院明确规定:西医没经过西学中培训是没有处方权的,直接给病人开中成药,属于违规行为!”

天津市第一中心医院通过建立“事前审核—事中干预—事后点评”的全流程管理体系,将中成药不合理处方率从36.89%降至9.55%。目前,这种中成药处方前置审核系统正被越来越多的医院借鉴和推广。

(应受访者要求,文中姓名除专家外均为化名)

参考资料:

[1] 中成药不合理处方率降至一成以内.健康报.2025-08-26;

[2] 国家药品不良反应监测年度报告(2024年)发布.经济网.2025-04-08;

[3] 通过门诊采样数据分析三级甲等综合医院中医药处方情况.协和医学杂志.