233名幼儿血铅中毒事件调查结果出炉!餐盘里的“隐形毒药”撕开食品安全黑洞

原创:39健康网2025-07-10 10:09:31

甘肃天水麦积区培心幼儿园的餐桌上,一份“三色红枣发糕”和“玉米卷肠包”,揭开了233个孩子血铅超标的真相。

2025年7月清晨,甘肃天水麦积区培心幼儿园的餐桌上,一份“三色红枣发糕”和“玉米卷肠包”,揭开了233个孩子血铅超标的真相。

当家长们拿着两份截然不同的血铅检测结果,当“铅中毒对神经系统的影响是不可逆”的诊断书落在掌心,这场发生在幼儿园的食品安全事件,早已超越了普通公共卫生事件的范畴——它撕开了儿童食品安全防护网的一道巨大缺口,将监管漏洞、道德失范与制度短板暴露在公众视野中。

◎ 幼儿园后厨人员网购了含有高浓度铅的彩绘颜料,为了让食物颜色更加鲜艳,将其稀释后用于食品制作,儿童摄入后引发血铅超标。/ 图:视频截图

据媒体报道,这场噩梦始于2025年2月。培心幼儿园春季学期开学后,陆续有家长反映孩子出现腿疼、腹痛等症状,起初大家都将这些不适归结为“孩子长身体正常的疼”。直到6月中旬,一位6岁孩子的母亲发现女儿头上冒出几缕白发,带其就医检查微量元素,化验单上“血铅异常”的诊断结果,让家长慌了神。

消息在家长群中如病毒般扩散,更多家长带着孩子奔向医院。74份送检样本中,70份显示血铅超标,其中最高值达528μg/L——这一数值是国家规定的儿童安全阈值(<100μg/L)的5倍多,达到重度中毒标准。

直到此时,家长们才意识到问题的严重性,纷纷向市场监管局与公安分局报案。

从7月1日家长报案到7月8日官方调查结果出炉,这场危机的发酵速度与后果严重性形成强烈反差。

最终,甘肃省天水市联合调查组通报了令人震惊的真相:培心幼儿园园长朱某琳与投资人李某芳,默许后厨人员通过网络平台购买彩绘颜料(包装明确标注“不可食用”),稀释后用于制作三色红枣发糕、玉米卷肠包等食物,给幼儿园的孩子们食用。

经检测,两份问题食品的铅含量分别高达1052毫克/千克和1340毫克/千克,是国家标准(0.5毫克/千克)的2104倍和2680倍。

如此触目惊心的超标倍数,绝非偶然失误,而是长期故意违法的结果。

更令人震惊的是,这场“投毒”早已渗透进了幼儿园的日常供餐体系:从食材采购到加工制作,从食品留样到日常监管,整个链条都出现了系统性失守。

学校作为教育机构,本应是儿童安全的“第一道防线”,却因逐利动机沦为“健康杀手”;市场监管部门本应通过定期检查、随机抽检筑牢防线,却在问题发生前未能察觉异常;甚至当家长发现孩子出现腿疼、腹痛等症状并报案时,最初的调查竟未能第一时间锁定食品源头——这些漏洞的叠加,最终让233个孩子的童年蒙上阴影。

◎ 事发后,幼儿园的家长带着孩子前去西安市中心医院进行血铅检测,不少孩子血铅已经严重超标。/ 图:微博截图

但其实,培心幼儿园并非孤例。近年来,多地学校食品安全问题频发,呈现出惊人的相似性:

2018年山东某幼儿园“霉变馒头”事件中,家长发现孩子午餐的馒头发霉、散发酸腐异味,检测结果显示黄曲霉毒素严重超标。更具讽刺意味的是,该园此前还挂着“食品安全示范单位”的牌匾,所谓的“明厨亮灶”工程不过是用玻璃橱窗遮挡了操作间的蟑螂横行、食材混放乱象。

2024年10月,云南昆明官渡区长丰学校食堂被曝出现“臭肉”现象,不少学生出现腹泻症状,相关视频在社交平台引发热议。多名家长透露,学校使用的是过期变质猪肉,最早一批冻肉的生产日期可追溯至2015年。

2024年12月,辽宁本溪五里甸子学校家长反映,食堂竟将垃圾桶内的剩饭菜重新加工给孩子食用,部分学生食用后出现上吐下泻,甚至有孩子称菜肴中有明显牙印和未嚼碎的米粒,怀疑曾被喂给狗食用。

这些事件的共性,是学校将“成本控制”凌驾于“安全底线”之上:为压缩开支,选择无资质供应商;为掩盖问题,伪造食品留样记录;为逃避监管,与检查人员“打游击战”。而监管部门“运动式检查”、“事后追责”的模式,往往难以及时发现问题,悲剧便成了必然。

◎ 调查结果出炉后,引发了大量网友讨论我国食品安全问题。/ 图:微博截图

“这是变相杀人!”、“只要残存一点点人性,都不会对孩子下这样的毒手!”、“怎么忍心对祖国的花朵下手?”舆论发酵后,网友的愤怒与质问如潮水般涌来。但比愤怒更紧迫的,是我们必须追问:儿童食品安全的防线,为何如此不堪一击?

曾在山东济宁经营多家幼儿园的于波(化名)向39深呼吸坦言:“儿童食品安全看似有教育、市场监管、卫健、疾控等多部门‘全方位’监管,实则陷入‘九龙治水’的困局——教育部门管资质审核,市场监管局管经营许可,卫健部门管健康监测,但谁来全程盯着食材采购、加工、留样的每一道工序?很多时候只能靠经营者‘自觉’,这无疑给‘黑心操作’留下了可乘之机。”

与国外相比,我国对食品安全违法行为的惩处力度仍显不足。根据《刑法》第144条,生产有毒、有害食品罪的基准刑为“五年以下有期徒刑并处罚金”;即便造成严重健康损害,最高刑期也不过十年。但在实际司法实践中,类似案件往往“轻判轻罚”,难以形成震慑。

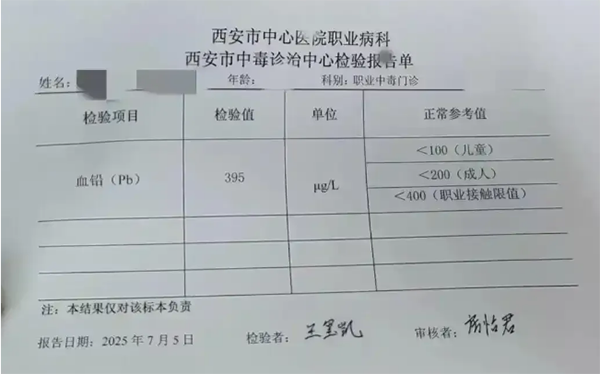

此次天水事件中,8名涉案人员虽被刑拘,但仍有诸多疑问待解。例如,家长带孩子在西安检测的血铅结果(最高441μg/L)与天水当地检测结果(33.78μg/L)存在巨大差异;更有家长反映,天水相关部门曾电话告知“孩子检测结果正常”,但实际上孩子并未在当地检测过。这些数据悬殊的背后,是否存在人为干预?真相尚未明了,但已足够令人心惊。

但无论如何,这件事再次敲响了食品安全的警钟长鸣。

而且,儿童并非“缩小版的成人”,他们对铅等重金属的代谢能力远弱于成年人,即使低剂量铅暴露也可能造成不可逆的神经损伤。

当我们在天水事件中看到233个孩子因铅中毒而颤抖的小手,看到家长们红肿的双眼与破碎的心,更应看到这场危机背后的制度警示:守护儿童的“饭碗安全”,需要从制度设计、技术赋能、观念重塑等多维度发力。

唯有以更严格的监管、更严厉的惩罚、更温暖的共情,构建起“儿童友好型”食品安全防护网,才能让每一个孩子的饭碗里,盛满阳光与希望。

这不仅是对天水233个孩子的承诺,更是对所有中国儿童的庄严誓约。