无力的人间:脑瘫家庭的痛苦与挣扎

原创:王慧明39健康网2020-09-22 17:32:23

在中国,约有500万脑瘫家庭,他们中的绝大多数对于脑瘫的认知几乎为零,甚至错误地把脑瘫患者等同于“白痴、废人、累赘”

普通家庭中,存在一个脑瘫患儿,意味着未来漫长的日子里,需要有一位大人日夜照顾,牺牲掉家庭中一份收入来源;而漫长的治疗费用以及康复训练需消耗的金钱,更是让原本就不富裕的家庭“雪上加霜”。

其中还有不少家庭因为四处求医问诊而上了“太多的当”,陷入“跑医院-花光治疗费用-放弃治疗、养在家中-走投无路”的窘境。

来自广东省汕头市潮南区陇田镇A村的玉姐一家,便是其中之一。高龄、流产先兆、早产、缺氧,一系列的迹象表明儿子小杰的诞生注定充满波折与风险。

3年后,医院一份“脑瘫患儿”的诊断书,最终把这个家庭推向黑暗的深渊……

1

冒险:高龄拼死生子,险象环生

初次见到玉姐,她静静地坐在病床边,一时掀开盖在小杰身上的被子,揉一揉孩子的腿,一时又赶紧掩住被子,生怕病房的空调太冷让孩子感冒。

跟39深呼吸(ID:shenhuxi39)讲起孩子患上脑瘫的故事,她时而情绪低落,时而眼含泪光,时而长吁短叹,心情起伏不定。而一旁才6岁的小杰虽然鼻子和嘴巴插满了细细的长管,但眼睛总是盯着一旁的母亲,不吵不闹,极度乖巧。

他刚刚受到基金会的救助,在广州红十字会医院完成了一项脊神经后根切断手术,目的是为了缓解每日升高的肌张力。当看到孩子手术成功地送回病房,玉姐的眼里似乎又重新点燃了对未来生活的希望。

◎ 选择性脊神经后根切断术 (SPR) 是通过对脊髓神经的处理,全面调整患者的肌肉张力,使痉挛肌肉的肌张力尽量接近正常状态。/ 医学百科

玉姐是地道的农村人,广东虽然富裕但A村却是个十足的贫困村,家境贫寒让玉姐的婚事一拖再拖,直到40岁才遇到已经离过一次婚,平时在深圳工厂帮人做饭的丈夫。

结婚后,玉姐跟着老公去了深圳,日子虽然过得清苦但总归有两个人一起扛着也不算累。41岁生下了女儿,两年后怀上了一个男胎,“43岁的年纪再次怀孕,我自己都有点怕,想着要不要放弃,但得知是一个男孩后,老公表示想要留下来。”玉姐看着老公一脸的渴望,心中虽隐隐不安却还是选择了默认。

殊不知,这次夫妻“同心”的决定酿成的将是一场“悲剧”。

就像电影里的灾难片一样,悲剧的发生总有些许征兆。玉姐回忆怀孕1个月后出现的“先兆流产”似乎给即将到来的“灾难”敲响了警钟。

“怀这个孩子1个月后,我就有流血的现象,大半夜急急忙忙地冲到医院,跪在地上央求医生帮我保住这个胎。”玉姐痛苦地表示,“医生说我这种情况只能打保胎针,可这么早就打针不排除会对胎儿的发育造成影响,并不建议。”但抱着一丝侥幸,玉姐不管不顾地打了一个礼拜的针。

◎ 保胎针的成份主要为黄体酮和人绒毛膜促性腺激素,作用是促进胚胎发育。/ 全景视觉

怀孕7个月,小杰提早来到人世,玉姐还未与孩子见上一面就因大出血昏迷在产房里,而小杰则因早产儿、2斤9两的体重被送进了NICU,在保温箱里足足呆了1个月。

“当时孩子的情况,谁来看一眼都知道不好。老公的哥哥问我接下来想怎么样?医生和护士也在私底下劝我放弃治疗,可他是我身上掉下来的一块肉,你看着他有呼吸、有心跳,作为母亲怎么可能说不要就不要了呢?”玉姐于心不忍,力排众议,坚决带着孩子出院了。

2

现实:一次意外的摔倒,发现孩子是脑瘫儿

为了照顾孱弱的小杰,玉姐带着女儿从深圳回到了老家,在没日没夜的精心呵护下,小杰的身体开始壮实起来,白白嫩嫩,人见人爱,就在玉姐以为“搏对”了的时候,小杰开始有些不一样了。

“邻居家的孩子和他一样大,已经能走路了,可小杰做不到,我当时以为是学步车比较差,导致孩子行走方面发育比较缓慢,于是叫孩子的父亲从深圳买了一个新的寄回来。”那时,玉姐并不太在意。

几个月过去,玉姐开始慌了,小杰双腿明显细幼,无力,两腿还有交叉生长的迹象,3岁时,在和同村孩子追逐的过程中,摔到头部,玉姐这才紧张地带小杰去医院做检查。

医院的最终检查结果证实小杰是脑瘫儿,3年来腿脚无力的原因正是脑发育受到损害造成了运动障碍。

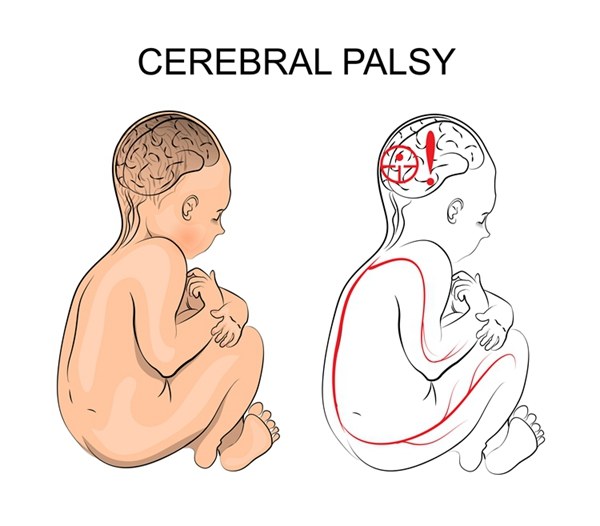

◎ 脑瘫(cerebral palsy),全称脑性瘫痪。是指婴儿出生前到出生后一个月内脑发育早期,由于多种原因导致的非进行性脑损伤综合征。/ 全景视觉

玉姐说,那是第一次听说这个疾病,全家人脑子都是懵的,前一秒还活蹦乱跳的孩子,下一秒却被医生说是残疾儿。玉姐形容自己就像“天塌下来”一般的绝望,隔了许久才问医生:

“那小杰今后会怎样,该怎么办?”

医生给出了两条建议:要么去广州的大医院进行治疗,要么回家,到附近的残联学校进行康复训练,平时给孩子多按按腿。

“根本没有钱带着孩子去几百公里外的广州,我连带他来这个医院都是向左邻右舍借的钱。”玉姐眼中含泪,声音有些颤抖,直到今天,一家四口人还借宿在老公的大哥家,十来平方米、没有窗户的小屋,孩子的衣服装在塑料袋里,挂满了整个墙壁,缺了一角的小方桌还是去年为了和大哥家分开吃而买的。

“小杰的父亲和我都是土生土长的农村人,这些年孩子父亲打工赚的钱只够一家四口勉强维持生活,实在拿不出多余的钱给他治病了。”

3

困境:被透支的贫困家庭

2019年,小杰幸运地被选中可免费到市残联脑瘫康复中心进行康复治疗。玉姐清楚记得小杰康复训练的第一天,第一节是功能训练课,医生用毛巾捂住小杰的头,一手压在桌上,一手提起他的裤子。小杰的身体悬空,拼命地挣扎。

玉姐看到小杰的腿直了,在蹬腿。但她没有想过,小杰的第一次蹬腿需要如此辛苦,她的眼里早已噙满泪水。30分钟的训练时间里,不断传来小杰撕心裂肺的哭喊声,就像有人一下接一下地在捶打玉姐的胸口。

◎ 脑瘫的运动功能障碍经常伴有感觉、知觉、认知、交流和行为障碍,以及癫痫和继发性肌肉、骨骼等问题。/ 全景视觉

这样的日子持续了整整一年,每天早上6点钟,玉姐就得带上小杰,骑着借来的电动摩托车行驶1个多小时到达康复中心。小杰在训练,玉姐的眼睛就得无时无刻地盯着,生怕他摔着。中午,则拿着从家中带来的饭菜在微波炉中加热,夕阳西下才疲惫地带着小杰回家。

“只有一次我坚持不下去,大冷的冬天我发烧感冒,中心的老师打电话到家里来责怪为什么没带小孩去康复,我嘶哑地说自己感冒在床上动不了,小杰也被我传染了在家发高烧,孩子的父亲赚钱去了,我一个人真的筋疲力尽,无能为力。”玉姐说道。

似是想起过去艰难的经历,又或是对未来这样的日子将重复上演的辛酸,玉姐说着说着已变了声调,眼中噙满泪花。她赶紧转过身,用衣袖急忙拭去眼角的泪水,生怕病床上的小杰看到。

小杰的姐姐,今年8岁,一直跟着妈妈在老家生活,更多的时间是由外公外婆来照看。她从小懂事,父母出去做农活时,她就一直围着小杰转,防着他磕绊,有好吃的也全都让给弟弟吃。这几天,玉姐要带着小杰去广州治病,姐姐难得地撒了一次娇,哭着求妈妈能不能不要离开自己。

“我特别对不起女儿,我知道这样对她不公平。”提起女儿,玉姐眼圈又红了。

对这个家庭而言,“公平”似乎从一开始就是奢侈品,儿子的病情让玉姐只能将更多的关心放在弟弟身上。

每次去超市,妈妈问她:“你想吃点儿啥?”姐姐总是回答:“我不吃。”玉姐知道女儿也想喝点高档奶粉,有次想给她买一罐,姐姐却忧心忡忡:“妈妈,咱们还有钱吗?”

4

未来:孩子能成为一个健康人,有多好!

“如果我们不在了,孩子怎么办?”

这是今年49岁的玉姐不得不面对的现实问题,谈起这个话题时她弓着背坐在椅子上,像是一个孤单的括号,眼神中透露的全是对未知命运的极度惶恐。

这些年来,村子里面的一些人冷嘲热讽,周围的孩子像“躲瘟神一样”躲着小杰。

“这3年来我就没睡过一次好觉,就怕孩子受到伤害。”玉姐一脸倦怠,朝着儿子的方向苦笑道。

◎ 社会上的歧视和偏见,容易使脑瘫患儿处于紧张、焦虑、恐惧之中,他们总担心被人讥笑,感到处处低人一等。/ 全景视觉

在接受39深呼吸(ID:shenhuxi39)采访时,小杰的爸爸并未出现,他已经50多岁,这几年身体也大不如前,只能回乡开三轮车赚取生活费。玉姐的紧迫感随着年龄的增加与日俱增:“以前没那么犯愁,现在岁数大了,感觉越来越吃力,我都快背不动孩子了。”

关于未来,玉姐束手无策,听医生说做完这次手术后,还要带儿子去进行康复训练,她也只是麻木地点点头,“康复训练也要钱,家里根本拿不出来!”

她觉得当务之急是先让孩子能像正常人一样行走,只要外人看不出他有病,她就心满意足了。

◎ 在国外,有针对儿童脑瘫患者的机器人步态训练辅助治疗。但对于玉姐一家来说,这种康复治疗可谓遥不可及。/ 全景视觉

谈话中,小杰的父亲打来了几次电话,电话这头她有时会急得朝老公大吼,但每次吼完了,她又自责不已:“老公不是故意的,我不应该跟他喊。”

见玉姐面容憔悴,另一床的脑瘫病人递过来一个苹果,她来不及洗就吃了起来,像是要抓住最后的一点儿希望,“他的路比我长,我只能尽可能多陪他走一段路!”

相比于更多的脑瘫患儿,小杰由于智力尚算正常,比其他患儿要幸运得多。

广州红十字会医院神经外科主任宁波表示,“对于每一个走进医院来治疗的脑瘫家庭,我都由衷地佩服,这代表着他们从未想过放弃这个鲜活的生命。”

因为对于脑瘫家庭,有时候坚持比放弃更难,因为这意味着他们其中一人要24小时不间断地看护,意味着一年365天要永不停歇地带着孩子去做康复训练,意味着每天需花费数百元的高额治疗费用……

这样日复一日,没有坚强的意志,足以逼疯一个正常人。

据不完全统计,在中国约有500万脑瘫家庭,他们中的绝大多数对于脑瘫的认知几乎为零,在错误地将他们等同于“白痴、废人、累赘”的观念里,还有相当一部分脑瘫患者,不是被丢弃,就是在被丢弃的路上。

即便是放到今天,脑瘫家庭的困局依然存在,脑瘫的康复将是一个艰巨、漫长的终身过程。由政府兴办的专业的残疾人康复中心面临学位紧缺的情况,它无法像普通的学校一样,每年能腾出一部分学位来。康复治疗往往耗时耗力,若当地一年新增多例脑瘫患儿,则可能面临无法康复的局面。而民办的康复中心,单是高额的治疗费用就能扼杀一大部分贫困的脑瘫家庭。

◎ 2020年6月,我国首部《脑性瘫痪儿童康复服务团体标准》发布,有望增强脑瘫儿童康复服务能力。/ 网络截图

此外,脑瘫患儿的教育问题也操碎了家长的心。特殊教育学校再好,它依然像一个“牢笼”,无形中将脑瘫患儿与社会隔绝开来,甚至其中有一部分患者智力正常,原本可以去普通学校上学。

但要真去普通学校上学,家长是否需要或能够陪同?脑瘫儿是否会受到歧视?被孤立?在学校老师口中千叮万嘱下的“与众不同”是否会让脑瘫患者与正常学生产生隔膜,则是另一个不得不面临的问题。

“无力”是脑瘫患儿给人最深刻的印象,也是他们人生的常态。从康复、教育、就业乃至真正融入社会,他们要走的路还很长也很难。

(本文中玉姐、小杰均为化名)

* 封面图来源:全景视觉