“应保尽保”是一个很普遍、很通用的说法。说养老保险,用的是“应保尽保”;说医疗保险,用的是“应保尽保”;说失业、工伤、生育保险,用的是“应保尽保”;还有这里的“低保”,用的也是“应保尽保”……我以为,集体无意识地动辄说“应保尽保”,是值得商榷的;除了特殊“部位”,比如对退休人员来说不存在“失业”保险,比如对没有返贫、没有达到低保标准的人员来说不存在“低保”,而对一个国家来讲,不应该只是简单地说“应保尽保”,而应该努力去说、去实现“人人都保”。

比如医疗保险,若把“医保”弄成“应保尽保”,那么,既然有“应保”的,必然就有“不应保”的。请你从太空俯瞰中国,这里的13亿中国公民,他们都是生活在同一片蓝天下、同一块土地上、同一个社会主义中的中国人,为什么有的人生病了就活该“不应保障”?

“保障”的要义,就是“托底”,就要让一个人,一位公民,有基本的生存生活权利,能保证其享有为人的基本尊严。看央视的“小丫跑两会”,看到西部欠发达地区一些百姓的生活有多么艰难——农村妇女生孩子,自备的接生工具是三件:一片竹篾,削得像小刀,用来切断脐带;一根小绳子,用来捆扎脐带;一块塑料布,那是垫子。这就是孕产妇的“三大件”,你说如何来保障母婴的健康安全?

长期以来,我国实行城乡“二元结构”,社会保障是“二元断裂”。当你“今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月”的时候,可曾想到人家生孩子竟是拿一片竹篾来切断脐带的?饱汉哪知饿汉饥,民生艰难,光坐在“交椅”上是无法体味的。难怪广州市卫生局的副局长曾其毅在市两会上说出了一句名言:“中国看病最不难最不贵。”如果让他到西部贫困农村去过上三年好时光,尝尝生病了但没有保障、没得报销的滋味,老婆生孩子也“望医兴叹”,看他还能这样躺着说话不腰痛否?

这些天,我年届七旬的老父亲在杭城一家医院动手术,且要开两刀,费用毛估估也得三万多,好在他是退休老教师,有一定的保障;若换作我的农民母亲,她一辈子收入也不到三万,她能不觉得“贵死人”吗?所以,等到完善地建立起覆盖城乡居民社会保障体系,再来谈“不难”说“不贵”也不迟。全国两会上,卫生部长陈竺就表示“要充分认识到人民目前的困难”;而副部长高强则坦言“现在中国的老百姓看病是贵的”。如果我们所有的百姓都达到了广州市卫生局曾副局长的生活水平和保障水平,那么,全中国13亿人个个都说“中国看病最不难最不贵”那也好得很。

有社会性的保险保障,是最重要的前提条件,所以要变“应保尽保”为“人人都保”。人人都享有保障,且是相对较高水平的保障,就是最实在的“共享30年改革开放成果”,困难多大也要努力去实现;一个大国,就应该有这样的决心。

此刻,我想改一下那句名诗,说成:苟利百姓生死以,岂因困难避趋之!

(责任编辑:姚青)

39健康网(www.39.net)专稿,未经书面授权请勿转载。

39健康网

39健康网 不孕不育治疗纳入医保,“天价”试管婴儿将成平民价?

不孕不育治疗纳入医保,“天价”试管婴儿将成平民价? 2024医保涨价引发断缴潮?别冲动断缴,教你3招,医保才是真省钱

2024医保涨价引发断缴潮?别冲动断缴,教你3招,医保才是真省钱 某三甲医院为男性患者做1674次“妇科检查”!惊人内幕曝光

某三甲医院为男性患者做1674次“妇科检查”!惊人内幕曝光 暂停处方权,移送司法机关!3位医生、7家医院被重罚

暂停处方权,移送司法机关!3位医生、7家医院被重罚 取消按月、按日支付限额!慢性病门诊及城乡居民普通门诊有新变化

取消按月、按日支付限额!慢性病门诊及城乡居民普通门诊有新变化 新药将入医保!新版医保目录释放哪些信号?

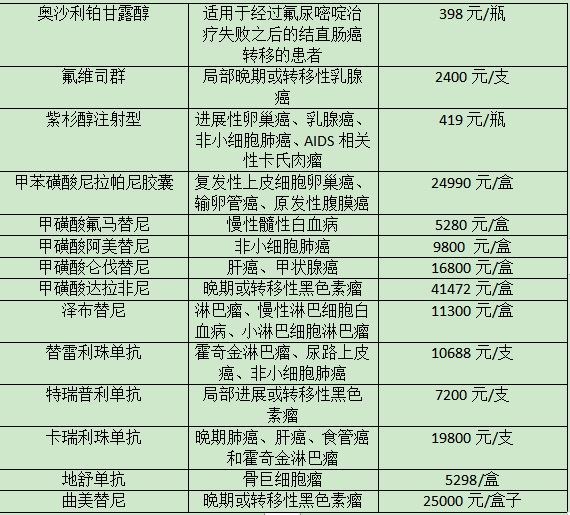

新药将入医保!新版医保目录释放哪些信号? 医保目录更新:14种抗癌药降价,4大国产PD-1全部纳入!

医保目录更新:14种抗癌药降价,4大国产PD-1全部纳入! 千万患者福音!丙肝创新药进了国家医保,降价85%

千万患者福音!丙肝创新药进了国家医保,降价85% “种植一口牙相当县城买套房” 种植牙集采要来了 能降多少?

“种植一口牙相当县城买套房” 种植牙集采要来了 能降多少? 想想都痛!女子健身房上私教课腿骨被压折,如何避免运动中受到伤害?

想想都痛!女子健身房上私教课腿骨被压折,如何避免运动中受到伤害? 武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?

武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病? 还有这等好事?研究发现多照镜子或有助减肥!

还有这等好事?研究发现多照镜子或有助减肥!