安乐死的历史

安乐死的理论和实践都有很长久的历史。

斯巴达人为了保持健康与活力,处死生来就存在病态的儿童。亚里士多德曾在其著作中表示支持这种做法。在《理想国》一书中,柏拉图赞成把自杀作为解除无法治疗的痛苦的一种办法。毕达哥拉斯等许多哲人、学者、政治家都认为在道德上对老人与虚弱者,实施自愿的安乐死是合理的。其他社会也有些安乐死的报道。

人类社会生产水平低下,生活资料不足以养活所有的社会成员时,这种安乐死的习俗减少了无力生产自己必需的生活资料的成员,减轻了社会的负担,在当时可能是适宜的。人类社会进入生产力水平比较高的阶段后,这种安乐死便不普遍了。对人类思想文化有巨大影响的宗教,都认为人的生命是天神赐予的,死亡也由天神来决定,只有君主有权代表天神主宰臣民的死生;病痛,包括临终前的痛苦,往往被看成天神的惩罚;于是视自杀与安乐死是篡夺了造物主主宰生死的权力。16世纪后人本主义的兴起,从天赋人权的基本思想出发,并不提倡安乐死。但是也有学者从社会的效益和理性的思考出发,考虑和提出安乐死的主张。如F。培根在《新亚特兰提斯》一书中,主张实行自愿的安乐死。D。休谟和I。康德也都支持安乐死。但总的来说,关于安乐死的讨论,相对沉寂了一段时间。

安乐死的再次提出,并大肆宣传和广泛推行,发生在1930年代的纳粹德国。实际上,纳粹分子是在安乐死的借口下,实行种族灭绝政策;纳粹罪行的揭发使人们在讨论安乐死和优生学问题时不能不有所忌讳。

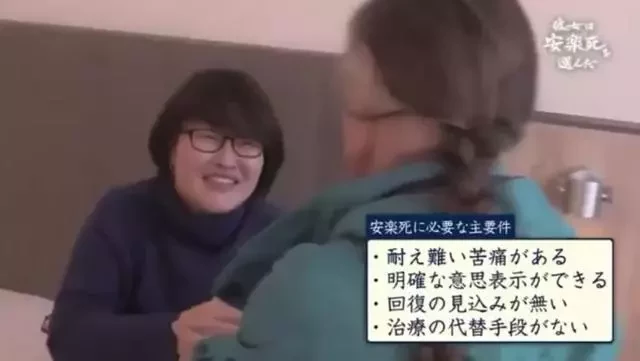

后来,安乐死问题又引起广泛的兴趣,这主要来自医学本身。科学技术的进步激化了医学伦理学基本原则中包含的一对固有矛盾。作为医学伦理学基础的希波克拉底誓言,一方面要求医生解除病人的痛苦,另一方面又要求延长病人的生命。以前只要一个人无法进食,生命就难以维持,而呼吸、心跳停止,就算死亡;残疾人很难终其天年。现在人体的许多功能都可以用人工的方法维持;同时,由于一些治疗措施的进步,许多不治之症的结局可以变得相当拖沓。这样一来,病人临终前的痛苦也延长了,这种痛苦不可能在死亡到来前解除。不少疾病终末期的病人,由于不能忍受病痛的折磨,哀求医生结束他的生命,当他们的要求得不到满足时,他们有时就杀死自己。但由于不谙生理解剖,在结束自己的生命时,他们往往不得不忍受多余的痛苦。于是,有关安乐死的案例和讨论不断出现。

39健康网(www.39.net)专稿,未经书面授权请勿转载。

39健康网

39健康网 癌症晚期太受折磨,可以请求“安乐死”吗?或许有另一种方式选择

癌症晚期太受折磨,可以请求“安乐死”吗?或许有另一种方式选择 中国首例“安乐死”执行医生:很后悔,就算给我100万也不会再干

中国首例“安乐死”执行医生:很后悔,就算给我100万也不会再干 癌症晚期太痛苦,可以请求“安乐死”吗?肿瘤医生说了一番心里话

癌症晚期太痛苦,可以请求“安乐死”吗?肿瘤医生说了一番心里话 中国首例“安乐死”执行者坦言:我很后悔,就算给100万也不干了

中国首例“安乐死”执行者坦言:我很后悔,就算给100万也不干了 中国首例“安乐死”执行医生,悔不当初:就算给100万也不会再干

中国首例“安乐死”执行医生,悔不当初:就算给100万也不会再干 癌症晚期太痛苦,可以请求“安乐死”吗?教授这次讲了实话

癌症晚期太痛苦,可以请求“安乐死”吗?教授这次讲了实话 日本第一个公开安乐死的女子,从清醒到生命结束,仅仅花了4分钟

日本第一个公开安乐死的女子,从清醒到生命结束,仅仅花了4分钟 “种植一口牙相当县城买套房” 种植牙集采要来了 能降多少?

“种植一口牙相当县城买套房” 种植牙集采要来了 能降多少? 想想都痛!女子健身房上私教课腿骨被压折,如何避免运动中受到伤害?

想想都痛!女子健身房上私教课腿骨被压折,如何避免运动中受到伤害? 武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?

武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病? 还有这等好事?研究发现多照镜子或有助减肥!

还有这等好事?研究发现多照镜子或有助减肥!