作为江苏省省会城市和重点医疗机构最集中的城市,南京市目前共有各类医疗机构2300余家,其中三级医疗机构18家,二级医疗机构66家,来南京就医的患者不仅涵盖全省,还包括周边省份和地区,全市平均每天门诊量达10余万人次,在医疗服务面广量大、重大疾病和疑难复杂疾病就治率高的同时,医患纠纷也处于高发状态。

建立人民调解组织专门化解医患纠纷,对司法行政部门来说,是一项全新的工作。而“不愿做”、“不敢做”、“不会做”的情况一度影响着司法行政系统对这项工作的开展。南京市司法局副局长孙小忠介绍,基于医患纠纷涉及群众生命健康和切身利益,涉及医疗场所稳定和医疗秩序的安定,医患关系的和谐还构建和谐社会的重要内容等多方面考虑,确定了“全市统一组织,区县实体运作,部门加强合作,着眼化解实效”的工作思路,得到了江苏省司法厅、卫生厅的认可和支持。

2008年3月,南京市司法局与市卫生局联合出台了《关于建立专业性人民调解组织积极化解医患纠纷的意见》等一系列文件,并开始在鼓楼区、秦淮区、高淳县进行试点,取得了良好的社会效果,2009年4月起,南京市在全市全面开展医患纠纷人民调解工作,截至2010年8月底,共接待群众2589批次、7000多人次,受理纠纷1350件,已调解成功1304件,涉及赔偿金额约4279万元,还通过劝说疏导、释疑解惑,使患者明确放弃诉求的495件,取得了良好的社会效果。

据了解,南京市之所以取得在化解医患矛盾纠纷工作的积极成效,主要在于始终坚持了医患纠纷调解组织人民调解属性和提高社会公信力的目标,紧紧把握中立性和专业性两个基本要求,从组织指导、具体运作和专业支持三个层面,搭建了组织指导、具体运作、专业支撑“三个平台”, 不仅在市社会矛盾纠纷调解工作指导办公室,设立了医患纠纷人民调解工作指导小组,建立了以司法行政机关为主导、司法与卫生部门紧密合作的管理体制,相关部门还联合出台了一系列文件和制度,初步形成了医患纠纷的通报例会制度、重大纠纷联调、调解问题会办、调解工作总结交流制度等,使全市医患纠纷人民调解工作做到“统一组织形式,统一调解流程,统一共享资源,统一档案台账”,保证全市医患纠纷人民调解工作顺利开展。为了增强化解医患纠纷的及时性和有效性,还要求以区(县)为单位,在区(县)调委会设立医患纠纷人民调解委员会,并且提出了“领导机构综合各方,调解团队专兼并蓄,骨干人员专业互补”要求,并在重视调委会以及调解员队伍建设基础上,成立了市医患纠纷人民调解工作法学咨询委员会和医学咨询委员会两个专家咨询机构,为各区(县)调解疑难复杂纠纷时提供专业咨询意见和调解建议,增强人民调解化解医患纠纷能力。

据了解,南京市还在工作中初步形成了调解引导、服务保障、联调联动、纠纷预防等“四个机制”,创新推出了在医院设立人民调解接待站、建立法学和医学咨询制度、人民调解与卫生行政部门及医疗机构协作制度、人民调解与法院诉讼“绿色通道”、以及调解信息通报和纠纷排查预警制度等一系列配套举措,使医患纠纷人民调解工作具有整体性和系统性,不仅整合了调解资源,衔接调解环节,还有效增强了调解效能。

孙小忠认为,要保持人民调解在化解医患纠纷中的长远成效,还要从机制上加强和保持调解机构的中立性和专业性,并通过加强人民调解与和解、行政调解、法院诉讼的衔接配合,形成多元化的医患纠纷解决机制。

(实习编辑:王练深)

39健康网(www.39.net)专稿,未经书面授权请勿转载。

39健康网

39健康网 美国“超级真菌”已致百人感染,专家:已经出现人与人传播

美国“超级真菌”已致百人感染,专家:已经出现人与人传播 吃辣致癌实锤了?南京中医药大学研究:辣椒素或可增加癌转移风险

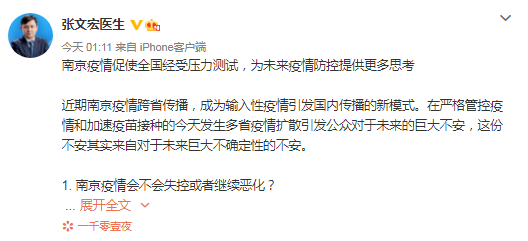

吃辣致癌实锤了?南京中医药大学研究:辣椒素或可增加癌转移风险 张文宏凌晨发文谈南京疫情,这几个问题他都讲了

张文宏凌晨发文谈南京疫情,这几个问题他都讲了 张文宏凌晨发长文解读南京疫情,关键在于后续1-2周的监测

张文宏凌晨发长文解读南京疫情,关键在于后续1-2周的监测 南京儿童医院晚上有耳鼻喉科急诊吗

南京儿童医院晚上有耳鼻喉科急诊吗 即日起,南京这些地区升级为中风险地区!

即日起,南京这些地区升级为中风险地区! 国产疫苗对德尔塔有用吗?钟南山回应:满足这个条件就能达到群体免疫

国产疫苗对德尔塔有用吗?钟南山回应:满足这个条件就能达到群体免疫 “种植一口牙相当县城买套房” 种植牙集采要来了 能降多少?

“种植一口牙相当县城买套房” 种植牙集采要来了 能降多少? 想想都痛!女子健身房上私教课腿骨被压折,如何避免运动中受到伤害?

想想都痛!女子健身房上私教课腿骨被压折,如何避免运动中受到伤害? 武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?

武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病? 还有这等好事?研究发现多照镜子或有助减肥!

还有这等好事?研究发现多照镜子或有助减肥!