成都医改,时间已过半年。作为国家试点之外的地方探索,该市的公立医院改革实验性的景象已显现。

一份总结材料显示,成都市公立医院在坚持市场取向下,发挥市场配置资源的基础性作用,通过挖掘公立医院内部管理,增加了医疗资源的有效供给,“看病难”问题得到一定程度的解决。

“成都市的公立医院改革应该说还是停留在医院的内部层面,属于微观改革调整。”成都市医管局有关人士表示。

不过,就记者实地采访的几家医院情况来看,改革如何重构医院补偿机制、改革成本如何来化解、在公益属性下如何实现有效激励等问题,随着改革深入也已步步逼近。

改革自放权始根据成都市医管局的数据统计,上半年,该市市管公立医院运营收入整体同比增长22.87%;收支结余同比增长112%。

以成都一医院和五医院为例,市一医院上半年业务收入同比增加38%,收支结余同比增长5.5倍;市五医院上半年业务收入同比增加45%,收支结余同比增长1.7倍。

而在供给方面,数据显示,2010年1-6月,市管公立医院门急诊人次同比增长10%;出院人次同比增长16%;手术台次同比增长4.5%。

数据增加的背后,也说明作为供给方的医院,在其内部确有管理上的潜力可挖。上述医管局人士表示,公立医院的改革核心在管理尤其是体制方面的管理。

从1990年代后期到2009年改革之前,受制于“以药养医”困局,成都三医院门诊量一直是急剧下滑,从全年上百万人下滑到38万人,人均医疗费用也是全市最高。“机构太臃肿,以前我头都抬不起来,百姓骂声一片。”该院党委书记张孝轩坦言。

在此背景下,医疗界人士分析,医院想抢占市场,就必须先改革自身。

实际上,在医院管理者看来,以实现管办分离的成都医管局的成立,让医院院长有了更大的自由和权责。

据了解,在医管局成立后,其中涉及发展规划、财务管理、资本运营、机构设置、班子组阁、职工聘用、涉外事务、设备采购等八个方面的权力都下放给了医院。

“拿不到权力,医院就不自主,就无法进行精简机构。”成都三医院党委书记张孝轩表示。

成本控制是首要问题数据显示,与医院收入增长对比,成都公立医院人均费用下降明显。部分病种费用下降幅度较大,达到15%—30%,与今年第一季度相比,出院病人例均费用降低366元。

“从医院收入结构上看,成都目前已实现药占比在41%,部分医院已下降到38%左右。”上述人士分析,这一块与百姓关联性最大,控制起来也最难。

补偿机制不足再加上经营压力,医院的成本控制成为了首要问题。

据记者了解,目前成都第一医院的医院成本控制和第二医院的病人成本控制,在半年的总结中受到省市两级医改领导的好评。

第一医院的做法是,按照目前医院的机构架构,引进成本控制软件,做到钱的流向和使用明确,并根据运行的情况,启动预算式管理。

而第二医院则把该院近三年来,入院病人的一切费用数据进行统计分析,再按照确定的控制目标,分解后下发到各科室执行考核。

“考核具体为:每月一次全院通报点评;对一季超标者警示,连续两季超标者通报批评;连续三季超标科主任诫勉谈话,本人在点评会上陈述理由,接受大家评议;连续四季超标科主任停职或免职;科室月超标即扣发绩效,季度达标则全部返回。年底进行科室全年药品比例总结及扣、退绩效结算。”成都第二医院运营部一位人士说。

(实习编辑:廖志伟)

39健康网(www.39.net)专稿,未经书面授权请勿转载。

39健康网

39健康网 西部首个HPV疫苗补助计划出炉,成都将为13-14岁在校女孩普遍接种HPV疫苗

西部首个HPV疫苗补助计划出炉,成都将为13-14岁在校女孩普遍接种HPV疫苗 提醒!成都疾控提醒接触冷冻食品戴手套

提醒!成都疾控提醒接触冷冻食品戴手套 冷风助力 寒流来袭

冷风助力 寒流来袭 点燃生命希望——成都东区中医肿瘤研究院为患者创造温暖、舒心的住院环境医肿瘤研究院为患者创造温暖、舒心的住院环境

点燃生命希望——成都东区中医肿瘤研究院为患者创造温暖、舒心的住院环境医肿瘤研究院为患者创造温暖、舒心的住院环境 小雪节气吃什么?饮食清淡防冬干

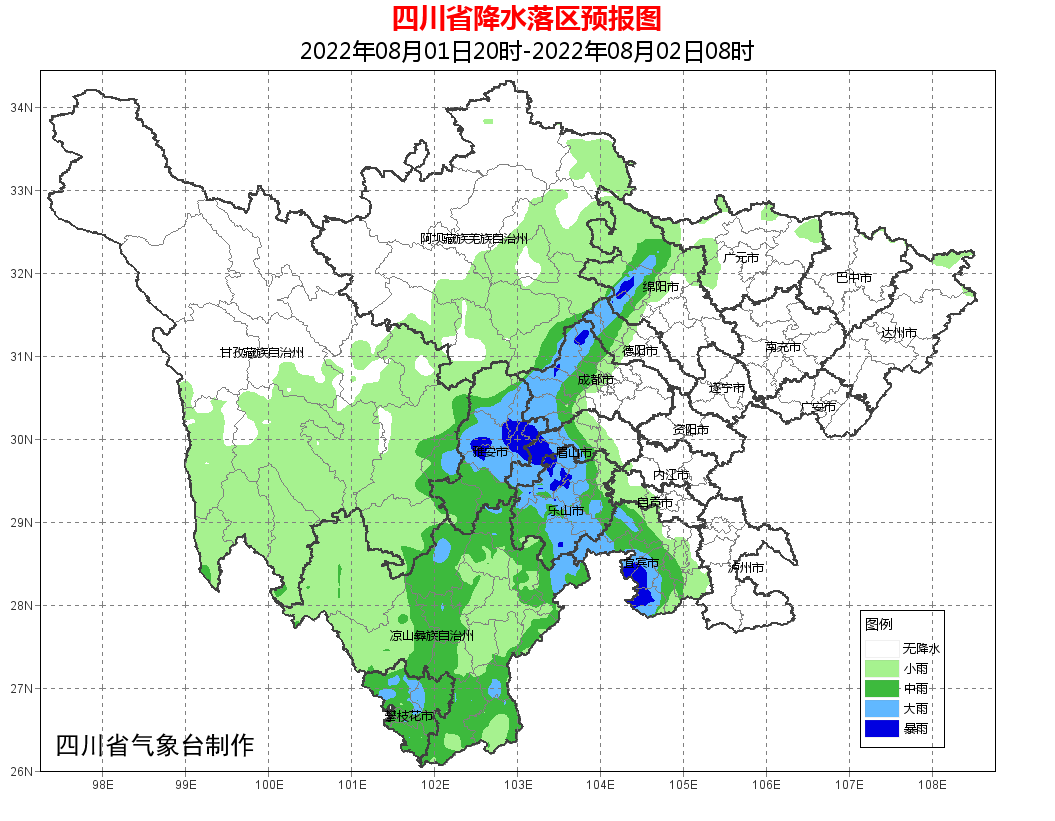

小雪节气吃什么?饮食清淡防冬干 盆地西部雷阵雨丨局部雨量较大

盆地西部雷阵雨丨局部雨量较大 西部首个脑卒中临床培训基地正式启用,打造医师能力培养新坐标

西部首个脑卒中临床培训基地正式启用,打造医师能力培养新坐标 成都疫情1传13,多人逃离管控!疫情防控需人人配合

成都疫情1传13,多人逃离管控!疫情防控需人人配合 “种植一口牙相当县城买套房” 种植牙集采要来了 能降多少?

“种植一口牙相当县城买套房” 种植牙集采要来了 能降多少? 想想都痛!女子健身房上私教课腿骨被压折,如何避免运动中受到伤害?

想想都痛!女子健身房上私教课腿骨被压折,如何避免运动中受到伤害? 武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?

武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病? 还有这等好事?研究发现多照镜子或有助减肥!

还有这等好事?研究发现多照镜子或有助减肥!