“第一时间”开展心理援助,是此次抗震救灾工作的亮点:地震发生后,上百支心理援助队奔赴灾区开展工作,有效地帮助受灾群众缓解了惊恐、悲伤、绝望、烦躁等应激性反应。

但紧张情绪的慢慢平复,并不意味着心理救援行动大功告成。逐渐恢复正常生活的灾区群众,依然将面对失去亲人和家园的惨痛现实,“应激性反应”之后的心灵创伤,可能比地震刚发生时更为严重。因此,灾区心理救援如何从主要针对微观、即时个体心理危机的心理援助,转向更宏观社会层面的参与,亟须摆到更重要的议事日程。

灾后心理危机表面上是个体性的心理危机,实际上是社会性的公共危机。因为,每个人本质上都是社会人,不仅仅生活在一个小家庭、小圈子里,而是生活在一个社会生态系统中。对于创巨痛深的受灾群众来说,医疗专家及时、有效、持久的心理救助十分必要。但是从更宏观的社会层面来看,建立一个有针对性的良性社会生态系统,让灾区群众重新获得“安全感”、重新燃起生活的希望、重新获得生活的保障,对受灾群众的心理修复更为持续和有效。

比如,一个因灾导致的孤儿,除了丧亲之痛外,还可能会对未来的生活、上学、就业等问题产生忧虑。而从社会生态系统的角度去考量,社会层面的心理援助工作就会更有针对性,做到从微观到宏观的长远谋划,避免受灾者已有的心理危机因为某一社会环节的疏漏,走向恶性循环。

以这样的坐标系对照当下的抗震救灾,还需全力运用政府力量和民间力量,加强受灾群众的家庭、朋友、学校、工作单位等各系统的整合。诸如,地震孤儿未成年之前的生活和上学如何保障?灾区的孤寡老人晚年生活如何赡养?那些无生育可能性的家庭是否可以为他们提供领养、认养、过继等服务?

社会心理危机也是地震带来的重大损失之一。它既为原生灾害,如果处置不当,又会造成严重的次生灾害,理应被纳入救灾和灾后重建的范围。社会心理危机的救援工作,本质上是一个社会生态系统的修复和调整问题,是一个从微观到宏观的系统工程。

令人欣慰的是,政府宏观层面的政策援助已在多方位稳步推进。比如,计生委近日下发通知,震灾中有子女死伤家庭将获生育政策照顾;教育部也要求直属高校紧急启动受灾学生资助工作,同时在川高考招生指标增加2%;有关部门正在研究妥善安置“三孤”人员……这表明着眼受灾群众的良性社会生态系统正在形成,无疑是应对灾后社会心理危机的治本之举。

(实习编辑:翁俊鹏)

39健康网(www.39.net)专稿,未经书面授权请勿转载。

39健康网

39健康网 豪斯医生解读第一期:狂犬病 评论页

豪斯医生解读第一期:狂犬病 评论页 解读豪斯医生第2期:亚急性硬化性全脑炎评论页

解读豪斯医生第2期:亚急性硬化性全脑炎评论页 我看你有精神病吧

我看你有精神病吧 两公分颅内动脉瘤该怎么处理???

两公分颅内动脉瘤该怎么处理??? 脖子上有胎记:咖啡斑

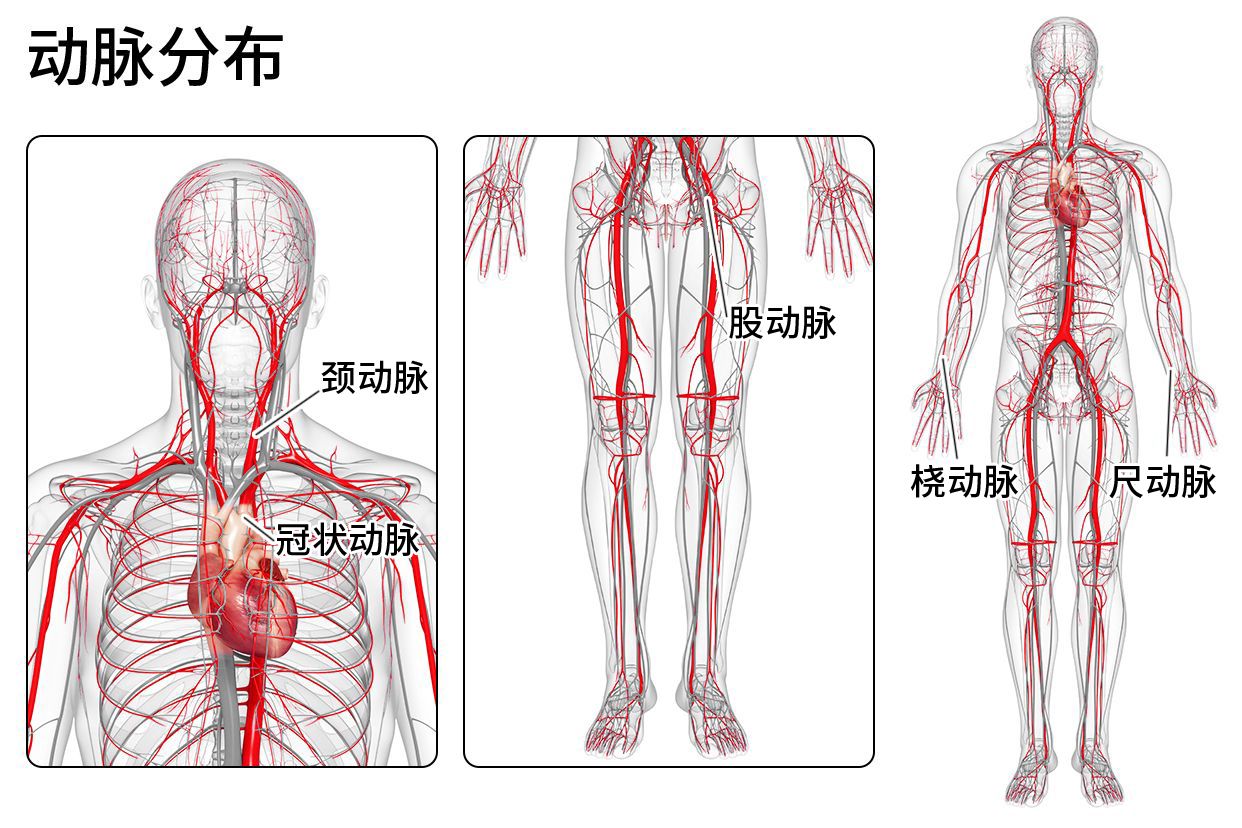

脖子上有胎记:咖啡斑 辟谣:吃醋软化血管,可以防治动脉硬化

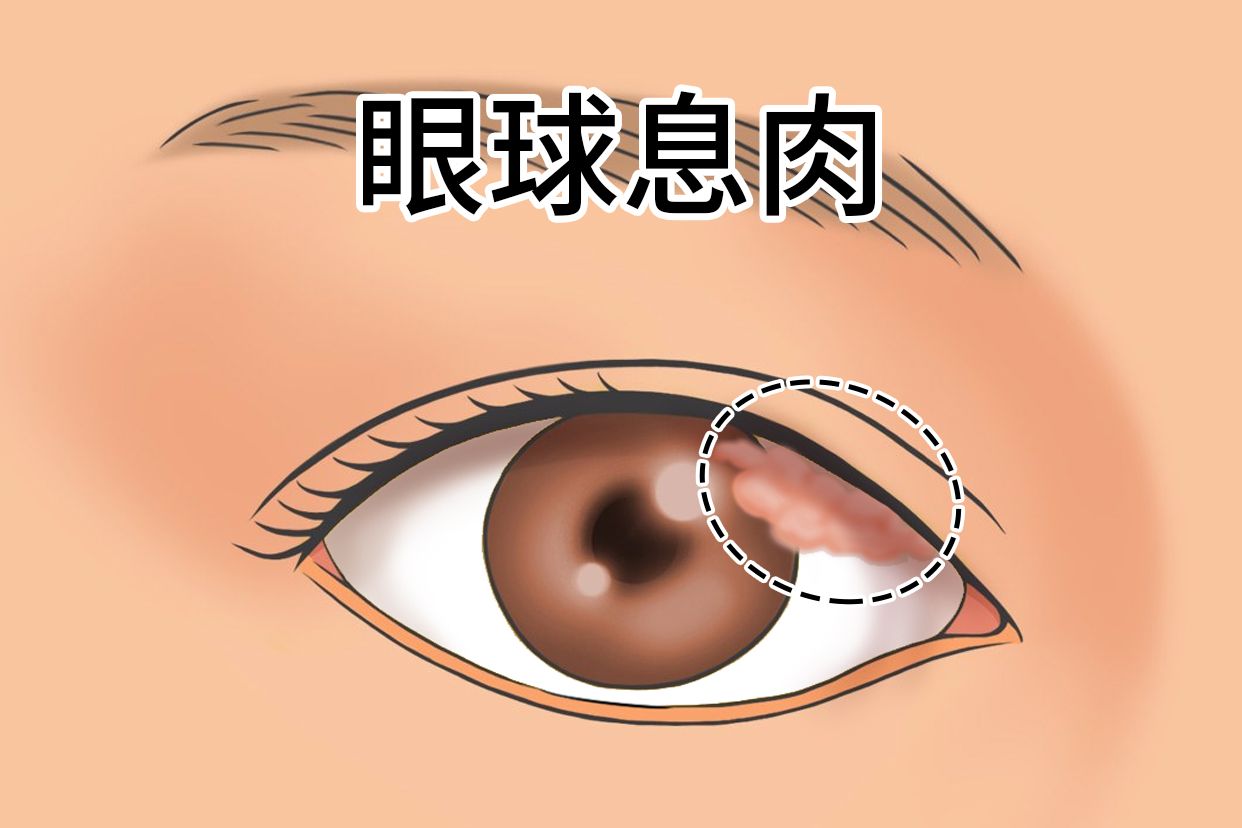

辟谣:吃醋软化血管,可以防治动脉硬化 眼球息肉叫什么

眼球息肉叫什么 “种植一口牙相当县城买套房” 种植牙集采要来了 能降多少?

“种植一口牙相当县城买套房” 种植牙集采要来了 能降多少? 想想都痛!女子健身房上私教课腿骨被压折,如何避免运动中受到伤害?

想想都痛!女子健身房上私教课腿骨被压折,如何避免运动中受到伤害? 武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?

武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病? 还有这等好事?研究发现多照镜子或有助减肥!

还有这等好事?研究发现多照镜子或有助减肥!