药品价格与老百姓关系密切,也是2015年两会医药界代表委员们关注的热点之一。在3月4日下午召开的医药界两会代表委员座谈会上,两位人大代表建言药品价格形成机制,直言当前我国药品价格虚高的说法过于笼统,建议在药品价格制定过程中引入第三方组织。

药品定价不能拍脑门 建议第三方组织加入

人大代表、天津中医药大学中国工程院院士,天津中医药大学校长张伯礼认为,药价虚高不能笼统地一概而论,而应该建立在充分调研的基础上,搞清楚哪类药品的价格高,哪类药品价格低。

“并不是所有都高,有的还虚低了。”张伯礼介绍,进口药普遍偏高,而印度进口药就低得多,而国产药特别有些中药价格低于成本,“像六味地黄丸、板蓝根颗粒剂成本都赶不上”,而这直接导致一些耳熟能详、价格便宜且疗效好的大众药在市场已经消失了。

“低价劣质药中标,导致中标死,中了标整个药品消失等这一类问题都是不健康的。”张伯礼说。

由于我国实施药品集中采购,直接影响药品价格,张伯礼强调,这个过程必须规范,不能唯低是中。但真实的情况是省级招标定完价之后,到了市里、县里还要压价。

对此,张伯礼建议,加紧制订药品价格的形成机制及办法,开展第三方监控。他直言,目前的药品定价是拍脑门决策,如果说企业报来的成本不可信,那可以由第三方进行调研论证,将药品的利润控制在合理区间,建立药品定价的标准、方法及程序。

药价改革“孤军奋战”易“全军覆没”

“药品价格问题实际并不复杂,真正要把它管起来就会比较好地解决。”张伯礼如是说。在此次座谈会上,他除了建议第三方介入药品定价机制,张伯礼还强调,不能把药品价格单独列出来改革,而应该放到医保、医疗、医药三医联动中去考虑,“否则,孤军奋进往往全军覆没”。

药企购买原料生产药物,通过政府集中采购招标进入医院,临床医师根据患者开药,药物分为医保报销和不报销的……一种药从药企到患者手中经所经过的这些流程,涉及到“三医”,也涉及到多方利益的博弈。张伯礼建议,加强统筹顶层设计,顾及医院、药企各方面的利益,协同配合同步推进良性互动,形成医改的强大合力,推动医改健康发展,保护各方利益。

人大代表、天圣制药集团董事长刘群表达了与张伯礼类似的观点。他直言,医疗费用高跟药物八竿子打不着,两者之间不等同。“药品价格再高不用这个药,药费会高吗?”刘群表示,只有合理的医疗行为才能解决医疗费用的问题,“如果不把医疗费用浪费解决掉,中国的药价全部变成一分钱一片药也解决不了”。

“今后几年的医改上能不能变一个调?我们不去不要简单地搞基本药物制度,也不要简单地搞零差价,不要简单搞药品招标,而是围绕‘改医’做文章,真正把医疗改好。”刘群认为,药品价格是整个临床用药体系的平衡,如果把整个体系搞乱,医生就没法合理用药,最终因为医生没法合理用药,乱开药,开高价药产生的矛盾推到了招标制度上,推到药品价格虚高上。

39健康网(www.39.net)专稿,未经书面授权请勿转载。

39健康网

39健康网 总理今天来到这家药企,释放出哪些信号?

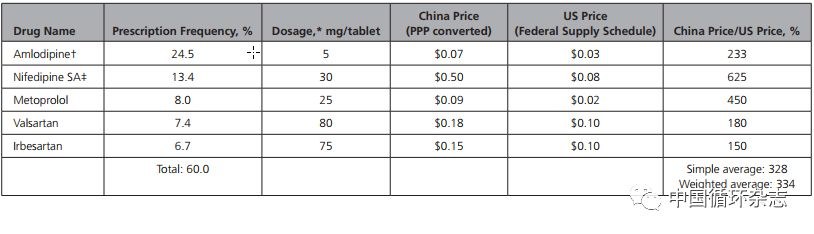

总理今天来到这家药企,释放出哪些信号? 我们的降压药比美国贵3倍,一样的药,为什么咱们卖得这么贵?

我们的降压药比美国贵3倍,一样的药,为什么咱们卖得这么贵? 地方集采陆续落地,临床、质量、价格三核心仍为主旋律

地方集采陆续落地,临床、质量、价格三核心仍为主旋律 1440万元一支药!用不起“救命药”的小孩,大多活不过2岁

1440万元一支药!用不起“救命药”的小孩,大多活不过2岁 药价将裸奔? 出厂价可追溯政策可能全国执行!

药价将裸奔? 出厂价可追溯政策可能全国执行! 研究称美国抗癌药价格最高

研究称美国抗癌药价格最高 李克强:把降低药价作为深化医改的“突破口”

李克强:把降低药价作为深化医改的“突破口” 两会能否为药价带来突破性进展

两会能否为药价带来突破性进展 “种植一口牙相当县城买套房” 种植牙集采要来了 能降多少?

“种植一口牙相当县城买套房” 种植牙集采要来了 能降多少? 想想都痛!女子健身房上私教课腿骨被压折,如何避免运动中受到伤害?

想想都痛!女子健身房上私教课腿骨被压折,如何避免运动中受到伤害? 武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病?

武汉大学一例霍乱病例情况,霍乱是什么病? 还有这等好事?研究发现多照镜子或有助减肥!

还有这等好事?研究发现多照镜子或有助减肥!